作者簡介

作者大學畢業照

李榕,北京八一中學畢業。大連理工大學材料學院工學學士,美國西弗吉尼亞大學能源學院工學碩士。擔任過煤炭部信息研究院專業編輯,美國Metalspray公司北京代表處首席代表,韓國世和機械中國代表處首席代表,世和機械中國公司總經理。

作者前言

這篇《又見聶元梓》2015年中在“歷史百人會”發表后,幾天之內閱讀量突破10萬,居該網站之首,并引起相當的爭論,包括一些名人參加爭論。當爭論漸漸平息后,一年后的2016年夏天,《又見》一文突然在海內外華人的各個微信圈中大量轉發,我在幾天之內接到十數個朋友從國內外向我轉發《又見》一文并核實作者是否是我,有的朋友并將海外轉載的該文截圖發給我。幾個月下來持續不斷。毛估估可能也有幾十萬甚或上百萬的閱讀量了。

風光一時的聶元梓

老實說,我有點兒被嚇到了,一時心血來潮寫了這么個玩意竟然博了這許多眼球,這架勢著實讓我托著下巴很長時間放不下來,甚至胡思亂想會不會因言獲罪,有關部門會不會請我喝茶之類。朋友安慰我說“不用緊張,你這篇《又見》是左中右通吃。”因為據說在不同微信群中轉發此文的既有前右派走資派黑幫,也有現毛左,中間群眾當然更多。爭議的焦點也無非我是否同情文革的壞人甚或還替她講了一點兒“好話”? 當時除了在各路朋友的追問下認領了《又見》,但對網上的爭論一直保持緘默。

借這次“新三界”公眾號再次發表《又見》一文,在下愿從實招來。在下以為,人性極其復雜,魔鬼天使常常集于一身,與其急赤白臉蓋棺定論某人的好壞,莫如從更大的歷史維度上探究一下什么樣的社會大環境容易誘發某些人類展示人性惡? 什么樣的社會激勵人們爭相綻放人性善? 站在今天回看半個世紀前,為什么那時會出現這么一個你方唱罷我登場,顛三倒四盡情展演人性惡的社會舞臺?這其實是我一直想弄明白并在《又見》一文中隱隱追問的。

上個月(編注:2012年5月),出差去北京時見到了回國度假的中學班主任樊平老師。時隔三十多年再次見到老師很是高興。其實我和樊老師在老師回國前就約定,如果時間和情況允許,我們希望一起去見一見聶元梓。

1960年,聶元梓到北大的第一個工作就是在經濟系擔任系副主任,而樊老師的父親樊弘老先生生前是北大經濟系的教授,因而與聶元梓稔熟。

樊老師回國前正在寫一篇父親在北大的文章,想利用這次回國的機會找聶元梓本人核實文章中的一些舊事。我則是1998年在北京與一個和我很熟悉的臺灣老先生吃飯時,邂逅了聶元梓。其后,她曾希望我幫她在國外找人出版她的回憶錄,雖然我后來沒幫上這個忙,但就此算是認識了。

聶元梓和家人

我還記得那一次見到聶元梓時,臺灣老先生向我介紹她,說“這是聶元梓女士,她在你們大陸很有名啊”。我當時一震,聶元梓?不就是文化大革命時被毛澤東稱為“寫得何等的好啊”的那張馬列主義第一張大字報的作者嗎?文革中紅衛兵的五大領袖之首。 我當時不過五六歲,對聶元梓的大名都耳熟能詳,可見當時她在中國的知名度何等之大。

提到聶元梓這個名字,經歷過文革的人對她的感覺是很復雜的。我過去對她所有的“了解”都來自文革中她超大的名氣和粉碎四人幫后各種報章雜志大量對文革回憶的文章。作為走資派的子女,我對文革中的紅人向無好感,她在我心目中應該屬于壞女人之列。那次事前沒有任何思想準備,所以突然得見其本尊,甚覺意外。

聶元梓(左)

坐在我面前的聶元梓那時已是一個年近80歲的老媼了,但看上去她的面容并不特別蒼老,戴一副銀絲眼鏡。 我記得那一次在座的還有一位吳教授,介紹之下也讓我吃了一驚,他是遇羅克的妹妹遇羅錦的丈夫。上世紀80年代初我讀大學時,看遇羅錦寫的《冬天的童話》和《春天的童話》感動得稀里嘩啦,甚至失眠。

遇羅克兄妹在文革中極其悲慘的遭遇,通過遇羅錦一字一淚,細膩傷感的敘述喚起了一代人心底深處對文革慘痛的回憶。而遇羅錦帶血的筆觸更讓那兩篇“童話”在當時成為“傷痕文學”的代表作。 吳教授是個典型的知識分子形象,長得十分周正,人也健談,斯文之外還有點豪氣。讓人一見就喜歡。我記得當時我盯著他一直在問遇羅錦的事。

聶元梓與毛澤東在一起

一個文革的標志性人物,一個文革的極端受害者家屬,這樣兩位人物同時在座讓我很是不解,后來我知道他們兩位竟然還是很好的朋友。因為不熟悉,不好深問,只能將疑惑放在心里。

時間過去了14年,現在想想,當年心里的疑惑已經不惑了。聶元梓也好,吳教授也好,當政治的狂風巨浪退去之后,當人已不再被政治裹脅,已經回歸普通人本質的人,成為朋友有何不可?

這一次,樊老師帶我去見聶元梓之前,曾在電話中與我比較詳細地聊起她。我才知道在有些北大人心中的聶元梓并不是我過去“知道”的聶元梓。與大多數人對聶元梓的印象相反,北大經濟系不少人對聶是存有好感的,并認為她與其前任相比,工作認真負責,敢于承擔責任,生活作風正派,對知識分子很尊重。

1968年3月,聶元梓(左4)與北大師生在頤和園

北大文革前的黨委書記陸平與聶元梓的大哥聶真很熟,聶真文革前在人大作副校長,陸平通過聶真的關系把剛從哈爾濱調到北京的聶元梓要到了北大。當時北大經濟系的總支書記是陸平的“五朵金花”之一,但這個女人作風霸道,男女關系混亂,尤其是與經濟系的教授們關系非常緊張。陸平讓聶元梓到經濟系當系副主任,被經濟系的有些教授稱之為“來救火”的。

聶到經濟系后,與前任的作風完全不同,工作踏實,與教授們的關系融洽,經常走訪教授和教師們的家。這次在聶元梓家,她還回憶起,當時厲以寧還是一個青年教師,1957年被打成右派,心情不好,情緒低落。聶元梓到任后,去厲以寧家拜訪,發現他住在海淀街上一個很破舊的平房里,一個男人還帶著個很小的孩子,房子很小,一個破煤球爐,家里凌亂得很。厲的愛人在吉林工作,兩地分居。聶元梓家訪回來后,馬上用組織的名義與厲以寧愛人的單位聯系,希望把其愛人調到北京,解決夫妻兩地生活問題,以使厲以寧安心工作。

諸如此類這些小事使得經濟系很多教師和教授對聶很有好感。由于在經濟系工作獲得好評,哲學系出了問題,陸平就把聶元梓又調到哲學系“救火”。聶離開經濟系時,全系老師組織了一次頤和園游,歡送聶元梓,據說這在北大并不多見。這件事在聶自己的回憶錄中也有提及。

聶元梓是全家參加革命,連父母帶小孩一個沒剩,都“投共”了。其中二哥的兒子被國民黨抓住并用極其殘忍的手段活活燒死。當年她們家是趙紫陽的堡壘戶。 她本人就是紅小鬼,十二三歲就幫忙跑情報。做地下工作。用現在的話說就是這家人都是“純革命血統”。聶本人不到20歲就到延安,受的完全是共產黨的正統教育。

她那一代從延安出來的人,把黨性看得高于親情,高于婚姻,高于恩典,高于一切,毫不奇怪。雖然陸平把她調到北大,對她也很看重,可她到北大后,逐漸對陸平的一些工作作風,官僚主義(其實還有生活作風問題)看不慣,不是聶元梓一個人,而是北大當時有一批人對陸平有意見,包括許多教授。

一開始只是工作上大家給陸平提意見,就事論事,希望他改進某些工作作風,但陸平采取了高壓政策,甚至準備將一些給他提過意見的人利用他們到農村搞社教運動的時機,把他們留在當地,不許再回北大。這下子矛盾開始激化,激化到了驚動了北京市委和中宣部。這些教師和學校的中層,越被壓越不服。于是有了那張后來著名的大字報。即使如此,也不過是一個大學內部的工作之爭,但是,這場爭執趕上了那時的“大局”,被發現了利用價值,于是這張大字報立馬成為“馬列主義的第一張大字報”,“寫得何等的好啊!”

聶當時也不過就是北大一個系的總支書記,可是她呆的這個學校太特殊,她和其他七人給陸平提意見的大字報寫的時機也太特殊,這些特殊時期的一些偶然的因素都讓這老姐們兒趕上了。于是這張大字報成了文化大革命開始的一個標志。

左起:蒯大富、聶元梓、吳桂賢、韓愛晶

一個小人物,突然讓“神”看上了,還給了個特高的評價。一夜之間名滿天下。不知換了其他人會怎樣?我想過這問題。如果當時是我,一沒留神被“神”看上了,我絕不敢保證我不暈菜,這是人性。聶顯然暈菜了。我估計在當時的情況下,可能換誰都得暈菜。那會兒只要是毛主席握過的手,大家都要滿含熱淚地搶著握,因為那是毛主席碰過的手。

非洲來訪的黑哥們兒送了幾個芒果給毛主席,他老人家說還是給工宣隊送去吧。供在清華大學。那家伙!朝覲一般,一批批組織的人們潮水般對著那幾個芒果(我記得是七個)熱淚盈眶,山呼萬歲,把鞋都擠掉了。我當時不過幾歲,聽大人說那幾個芒果是毛主席送給清華工宣隊的,看了芒果就像見到了毛主席他老人家,心中生出無限向往。

誰說中國人沒宗教?誰說中國人沒信仰?對著幾個芒果都能拜成那樣,那會兒中國人的狂熱比哪個宗教遜色啊?我瞧著比現在的阿富汗塔利班還原教旨。《李雙雙》的作者李準文革后寫過一篇小說,專門描寫人們“朝覲”那幾個芒果的故事,精彩絕倫。

毛主席就過過手的芒果尚且如此,更何況毛主席他老人家親自表揚了聶元梓呢。五六十歲以上的人,見識過毛主席八次接見紅衛兵的盛況吧?那幸福到歇斯底里的不是一個,幾個,幾十個,而是成百上千不止。

我倒不是想替聶元梓辯護,她也是人,而且是生活在那個時代的人。而且是從延安出來的人。毛主席把她捧上天,她焉有不識抬舉的道理。一夜之間,大名響徹全國,名滿天下,婦孺皆知。但是,天上肯定呆不長,早晚還得掉下來。也就一年多,她的利用價值就差不多了。江青將其軟禁起來。除了名滿天下時期的上躥下跳,后來的事兒,自愿或不自愿,可能也不是她所能左右的了。粉碎四人幫后,她為她當年的紅極一時付出了代價。

聶元梓被判17年徒刑。獄中指定她叫“王蘭”。

聶風光了兩年,后面是17年的大獄。這代價不可謂不大。放出來以后,聶被北大開除,居無定所,每月給600塊錢,其他啥都沒有。她只好寄居在她姐姐的房子里。據說生活部分是靠過去北大對她仍有好感的一些教授幫忙,甚至是這些教授的孩子們給她一些接濟。

那次相識后,我曾應邀去了一次她家,聶元梓還請我到樓下小餐館吃飯。出門時,聶穿了一身白色的衣裙,帶了一個紅色的項鏈,將自己收拾得干凈利落。這個細節讓我對曾經的造反派聶元梓女人的一面有了感覺,印象深刻。那次吃飯,她對自己的一生說了一句帶有總結性的話:“性格決定命運”,信然。

2002年我回國后,因為不在北京,而且實在忙,沒有再與聶元梓聯系。 但大約在2004年或2005年,我在上海的地攤上看到了聶元梓的回憶錄盜版書,當即買了。原書是香港出版的。聶元梓最終還是出版了她的回憶錄,從她的經歷和角度回憶了那個橫掃一切的時代。回來看時,發現原《人民日報》的副總編王若水給她寫了前言。

沒想到這次樊老師回國,又給了我一個機會近距離看到聶元梓。樊老師聯系好聶元梓后,我們一同前往。與14年前相比,這次看到的聶元梓已91高齡。雖已不良于行,但精神尚好,只是記憶力不行了,已不記得我。

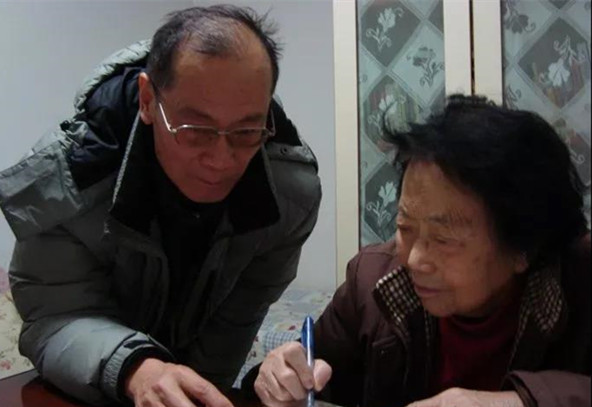

樊老師在與聶元梓核對文章細節(作者供圖)

樊平老師將他寫的文章一句一句念給聶聽,不準確處老太太立即更正,并能說出當事人當年的原話,及當時的背景,顯得極有把握。其頭腦之清醒,令人驚訝。我坐在旁邊,聽著聶元梓與樊老師的對話,心里不禁浮想:那個天翻地覆的“文化大革命”就像歷史的煙塵一般遠去了,年青一代甚至沒人聽說過聶元梓是何許人也,她也早已隨著文革的遠去變成了一個歷史人物,可她竟然還活著。

她告訴我們,由于她堅持不懈的上訴,她最終獲得了一套房子,是北京市批給她的,她死后再歸還民政局。上邊還批準她的醫療全部免費,解決了她耄耋之年的后顧之憂,退休金也由原來的600塊,加到2600塊。她雇了一個保姆照顧她,但保姆的費用就得一個月2000元,所以,她并不寬裕。

我問她:"孩子們經常回來看看您嗎?” “他們有時來看看我。” “您為什么不向孩子要點錢呢?”“他們也有自己的家,他們也要生活。我不愿向他們開口。”要強的個性顯露無遺,即使年紀已這么大了。聶元梓曾有過兩次婚姻,第一次的婚姻因丈夫亂搞男女關系而終結(她的第一任丈夫是哈爾濱副市長),聶一人帶著三個孩子離開哈爾濱來到北京,繼而被陸平要到北大。第二任丈夫官更大,老紅軍,是中共中央監察委員會常委,大聶二十多歲。文革中受到審查,康生要求聶元梓與其離婚。于是兩次婚姻或因生活,或因政治都沒有善終。

我不從政治上評論聶元梓, 我更愿意從一個女人的角度去想聶元梓的一生。身為女人她幸福嗎?就是再政治再強勢的女人也有脆弱的時候,也需要家需要愛。但政治不僅不能給你這些,還能拆了你。這不僅是聶元梓個人的悲劇,也是那個時代的悲劇。 到老來只有一個保姆陪著她照顧她。

我提起吳教授,她說“幾年前他已死了。他的心情一直不好。” 我黯然了。吳教授那么精神,那么有情有義的一個人!他比聶元梓年輕得多,走得太早了。后來聶元梓告訴我,吳教授長期孤獨,失去了活的意愿,活活把自己餓死了。

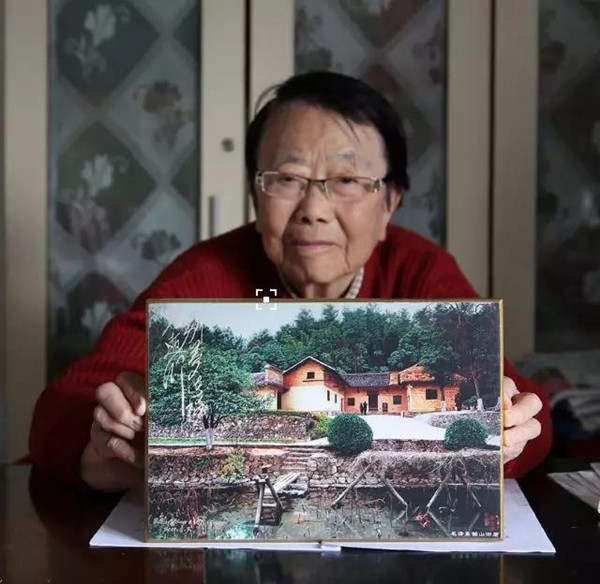

樊老師請聶元梓為他寫的北大回憶文章題字,老人慢慢走到另一個房間,鋪開宣紙,提筆寫了“憶燕園”三個字。輪到我了,聶元梓問我要寫什么?我說,我只要兩個字:“死扛”。 她鋪開一張新的宣紙,為我寫下了“死扛”二字。我告訴她這是我的人生信條,她聽了微微一笑。

聶元梓在題寫"死扛"(作者供圖)

說到中國現代史,絕繞不過文化大革命,說到文化大革命,絕繞不過聶元梓。不管你喜歡不喜歡,她是個歷史的存在。所有的“風光”和罪與罰她也都經歷了。不管她過去曾經怎樣政治,當這個91歲的老婦人坐在你面前的時候,你可能都會生出些許的惻隱和感慨。

寫完字,我們邀請她一起吃個午飯,下樓后保姆扶她坐上輪椅,走在我和樊老師的前面。看著這位安靜地坐在輪椅上的老人的背影,我忽然非常慨嘆人生的無常,難以聯想她當年是那么“叱咤風云”。不管你是男人女人,不管你年輕時多折騰,多風光,多強勢,多政治,你早晚也會老的,你也會靜靜地坐在黃昏的夕陽里,慢慢地消于無形。概莫能外。

吃飯時,我們點的菜中有一個酸辣湯,保姆幫聶元梓盛了一碗,聶元梓喝了一口后對服務員說,你們這酸辣湯既不酸也不辣。我趕忙也嘗了一口,果然,既不酸也不辣,寡淡得很。沒想到聶元梓如此高齡,味覺卻一點不遲鈍。我們請服務員將湯端走,重新加料,再上桌時,請聶再嘗。她說,這才像真正的酸辣湯了。聶元梓真是聶元梓。

我母親目睹這一切,驚訝不已。在回家的路上對我說,這哪像個90多歲的人呢,頭腦之清楚,味覺之敏銳,別說90多歲,就是有些70多歲的人恐怕也不如啊。而我則在回想著聶元梓聽到我說“死扛”這兩個字時的表情,那默不作聲,那微微一笑里有太多無言的東西。也許這兩個字也是她自己后半生的寫照吧!