911事件發生的當天晚上,美國作家蘇珊·雅各比在紐約的一家酒吧中,聽到兩名男子的對話。

甲:今天發生的事情就像珍珠港事件一樣。

乙:珍珠港事件是什么?

甲:就是當年越南人在某個港口投下了炸彈,從而引發了越南戰爭。

美國民眾一向很少關心“世界新聞”。但是他們的無知程度,仍然令雅各比感到驚訝、哀嘆。

其實,這種驚訝和哀嘆,往往出自于精英群體——關心歷史、了解歷史,事實上是一項有門檻的活動。這種門檻不僅見之于大眾,即便在閱讀歷史的讀者,甚至歷史的著述者中,也存在著鮮明的“層次差異”。

▍歷史的第一層次:求知、求真

如果僅僅為了滿足消遣和獵奇,我們不必讀歷史,讀虛構文學就綽綽有余了。

大眾層次的文化消費,是最流行、最容易滿足的;因為他們厭倦了日常生活的乏味,渴望用最小的努力換取最大的刺激:

在塞萬提斯筆下的堂吉訶德時代,大眾收藏最多的,是“一劍砍翻三個人”的騎士小說;今天,各種題材、各種形式的文化膠囊,“偷”走了人們大量的時間,“奶頭樂文化”從沒有像今天這樣流行。它們遠比讀歷史更刺激、更輕松、更廉價……

所以,一個愿意花時間讀歷史的人,往往是愛知求真、理性謙卑的人。當大眾沉溺于“流行”的時候,他們已經踏出了“探尋歷史真相”的一步。

千萬不要小看這一步——敢于追索歷史真相的人,需要翻越很多極大的障礙。

◎被歷史學究耽誤的真相

· 被泥沙掩埋的真相

很多真相之所以被遺忘,要么是其中有令人不快的記憶,要么是它們被認為“不重要”,于是被塵封,甚至消失在滄桑歲月中。

很多被遺失的歷史真相,其重要性被長期低估——包括一些涉及我們日常生活的寶貴觀念。

在信息爆炸的智能時代,我們尋找真相的困難越發明顯。海量的信息就像海量的泥沙,有價值的真相就像金粒,總是被掩藏其中。

很多歷史學家喜歡堆砌名詞,看似學識淵博、立場客觀——與其說他們是歷史學家,不如說是歷史學究——普利策獎得主、歷史學者塔奇曼認為這是一種極不負責地偷懶,他們把功課都扔給了讀者,但讀者根本無法從龐雜的名詞或概念中找到真相。

好的歷史,信息量巨大,但很少堆砌名詞和概念。好的作者,在搜集完資料后,不是粘貼復制后填空,而是會花數倍的時間從泥沙中淘出金礦,然后精煉提純,讓讀者在“沉浸式閱讀”中,看清歷史的真面目。

· 被刻意篩選的真相

古往今來的絕大多數歷史寫作者,之所以無法做到“公正還原歷史真相”,往往是因為“價值先行”——憑自己的喜好篩選史料,甚至以“推理、想象”等方式捏造歷史。

秦始皇、拿破侖都是“千古一帝”,后世的崇拜者在編纂他們的歷史時,刻意淡化了他們殘酷、嗜血、荒淫無道的史實,為了“替古人原諒暴君”,他們不惜和史料打架。

康有為為了讓改良師出有名,炮制了《孔子改制考》《新學偽經考》,聲稱“孔子想搞立憲改革,從前孔子書注都是假的”。他還假想出一個完美的彼得大帝,要光緒效仿。

誠然,人不可能做到絕對的“理性、中立、客觀”,作家一定會有自己的態度,也應該有自己的態度,這本身無可厚非。但一個合格的歷史作家,就必須是一個“隱身的說書人”——既經得起文獻檢驗,又有細節相互印證;既有整全、高度的視角,又有讀者自由思考的空間。(塔奇曼《歷史的技藝》)

夾敘夾議、苛求古人、代讀者做價值判斷……都是歷史的大忌——這些內容完全可以放到附錄中去談,絕不能用來挾持史料,甚至和文獻打架。

塔奇曼的作品,因文筆優美、情節跌宕而聞名于世,因此時常被人質疑為捏造。但是她斬釘截鐵地說“我從不捏造任何歷史,包括天氣。”比如,關于第一次世界大戰英軍登陸法國時的情景,塔奇曼寫道:“一聲夏日驚雷在半空炸響,接著是血色殘陽”——這樣的文字,源自一位英國軍官的日記。

為了探尋歷史真相,塔奇曼總是“以最快速度撲向原始文獻”:未出版的私人信件、工作日志、手寫的報告、公文中的便條……為了還原戰爭場景,她甚至實地考察了戰壕和傳令摩托。

一個喜歡追索真相、思想冒險的讀者,一定會帶著問題意識去尋找可靠的讀物;

一個尊重歷史真相、而非虛假宣傳的作家,一定會“讓原始文獻自己開口說話”。

一個偉大的作家,除了“讓原始文獻自己開口說話”,還不會帶著自己的價值主張去篩選史料。這樣的歷史作品,可讀、可信、可傳世。第一次讀,就想收藏,重讀很多遍后,仍然不后悔收藏。

◎被刻意,甚至強制掩蓋的“真相”

除了歷史本身,渴望真相的讀者,更多時候面臨著一個更嚴峻的問題——歷史真相被強行遮蓋、扭曲。

歷史學家自身的錯漏,如果沒有外力加持,很難擴散流毒;只要思想市場保持公平競爭,真相總會水落石出。

然而在人類歷史中,專制君主為了維系自身的道統,總要刪改史料、壟斷歷史。

有人說,一個歷史如果有多個版本,并且具備相互印證的細節,那就說明“真相被遮蓋的可能性極小”。事實上,這種說法還是低估了來自強制外力的涂改能力。

為了讓偽史看起來更像真品,君主會描摹出很多動人的細節,讓盲從者深信不疑,讓研究者如墜迷霧。

燕王朱棣篡位成功后,為了將自己美化成符合祖制的合法君主,命令史官們以虛構、隱沒、潤飾的手法,系統地篡改、銷毀了諸多歷史記載,還親自查驗,以防疏漏。

面對強權的威懾,只有極具史膽的作家,才敢于捍衛真相:齊國史官冒著滅門的風險,秉筆直書“崔杼弒其君”;司馬遷頂著觸怒漢武帝的危險,記述劉邦的背信棄義;瓊斯先生因為堅持報道烏克蘭的饑荒,身敗名裂、死于非命。

在浩如煙海、假貨遍地的“歷史”中,如何掙脫權力宰制、追求歷史真相?作者必須呈現出真實可靠、線索清晰的史料,而讀者必須有尋找真相的見識和勇氣——在信息管道狹窄、真相稀缺的時代如此,在信息泛濫、真偽難辨的時代,更是如此。

探索歷史真相,就像偵探破案。品味文字的冒險、突破思想的禁忌,有著最誘人、最持久的吸引力。他有一種“攝人心魂的魔力”,讓人一見如故,又常讀常新。

▍歷史的第二個層次:見識和教訓

真相固然重要,但真相本身并不一定帶來見識和教訓。

中國古人常說,以史為鑒,可以知興替。讀歷史的第二個層次,就是吸取歷史的經驗和教訓,上升為歷史智慧,解決現實問題。“歷史”一詞,源于古希臘學者希羅多德的《歷史》,原意就是“研究、探索”。

歷朝歷代的政治家,都非常看重歷史的這個功能,因此歷史寫作在這個層次的競爭也是最激烈的。《伯羅奔尼撒戰爭》、《資治通鑒》,就是東西方世界各自的佼佼者。

“資治通鑒”是宋神宗取的,意為“有鑒于往事,以資于治道”,所謂“鑒于往事”,就是借鑒中國歷朝歷代“政治治理”的經驗。司馬光潛心著書15年,終成一代名典。

史學大家唐德剛先生回憶,他從小就愛讀《資治通鑒》,甚至在作業里抄襲過司馬光對三國關、張的評論。有意思的是,舉人出身的老先生竟然被文中“雄辯的教訓”鎮住了,給唐德剛打了九十九分。

唐德剛的“通鑒情結”,后來變成了著名的“歷史三峽論”。這種情結很有代表性。古今中外,所有關心政治的人,尤其是有著“修齊治平”情懷的知識分子,都以汲取歷史教訓為讀歷史的首要目的。

“不讀歷史的人會重蹈歷史覆轍,讀歷史的人只能眼睜睜看著不讀歷史的人重蹈歷史覆轍。”閱讀歷史、汲取教訓,是一種避免犯錯、尤其是犯大錯的智慧——這是人盡皆知的古訓。

真正值得深思,也是最令人尷尬的,是另一種現實——同樣是關心現實的讀書人,同樣的歷史文獻,有人從中讀出了“契約、和平的文明大趨勢”,有人卻只能看見“叢林法則的陰謀和暴力”。

毫不夸張地說,很多人讀歷史,就是為了學習權謀詐術。從他們的口中,時常能聽到“天下大勢、分久必合”、“臥榻之側,豈容他人酣睡”一類的侃侃而談,卻沒有對普通人的絲毫憐憫,更沒有對自由、民權的自覺和關心。

歷史學家威爾·杜蘭特說,“歷史是個邪惡的老師,只會對自由人訴說真相”。歷史不僅關乎真相,還關乎道德和信仰。

文明的規則,只會對文明人產生說服力。面對種種尖銳沖突的“歷史真相”,一個迷信“成王敗寇”的讀者或作者,不可能有意愿和能力分析歷史真相。相反,了解的真相越多,他越是無所適從,甚至拒絕相信“所謂真相”。

更進一步說,不知道歷史真相,不懂得分析史料,最多是無知到可笑。但如果缺乏對自由的信仰,對真理的敬畏,而只是利用局部的真相,替那些灰暗污穢的歷史背書,那就很可怕,甚至很邪惡了。

因此,這絕不只是讀史者的問題,它首先就是寫歷史的人史觀的問題。何謂正確的史觀?到底哪些是需要從歷史中汲取的教訓?這是一個很大的話題,這里僅舉例說明:

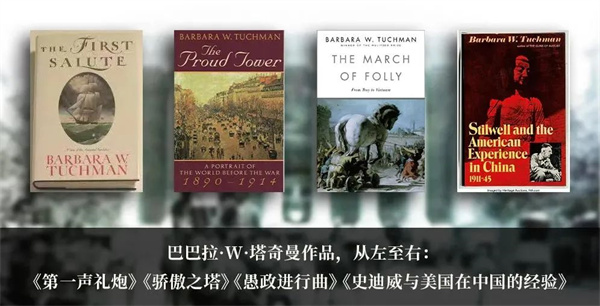

在《愚政進行曲:從木馬屠城到越南戰爭》中,塔奇曼聚焦于歷史真相背后的終極之問:政治是由最聰明的人組成,但為何常常做出愚蠢的決定——奉行與自己利益相左的政策?

特洛伊城的統治者懷疑木馬是希臘人的詭計,但仍然把他們的木馬拉進城去;英國喬治三世的歷屆內閣,持續對北美自治州威脅壓迫,即便結果是兩敗俱傷;

蔣介石拒絕聽從任何改革的聲音,最后發現自己失去了對整個國家的控制;

德國平民反對“無限制潛艇戰”,但軍事統帥認為這是“德國的唯一出路”......

最擅于玩弄權謀的聰明人,為什么做出了最愚蠢的決策?因為他們自我催眠、先入為主,憑主觀意愿曲解歷史教訓,不會審時度勢,更不會自我反思。

自由人為什么可以借鑒歷史經驗?不僅是因為歷史給了我們新的真相,更是因為我們從中找到了一些“本來就合情合理的東西”。所謂真相,就是為了印證人性深處普世的正義感、同理心而存在的東西。

一本飽含歷史智識的著作,我們聽很多人的介紹時,常常以為自己已經懂了,但自己閱讀時才發現原來只是一知半解。

書中涉及的事件,我們大多都已經耳熟能詳,但是當自己去閱讀時,才發現遠比我們聽到的更鮮活、更出乎預料、更不可思議。

一個經驗老到的作者,不會把想說的話全部說盡。他們的書總是內涵深遠、意猶未盡,為讀者開啟一個新的世界,鼓勵我們有更深的思考、更新的發現。用塔奇曼的話說——“讀者明明知道結局,仍然對懸念迭起的文字欲罷不能”。

▍歷史的第三個層次:洞察人性,悲憫人心,超越政治實用主義

黑格爾說,人類在歷史中所能汲取的唯一教訓,就是從來不會汲取任何教訓。

為什么會這樣?

對不讀歷史,不關注歷史真相的人,根本不在乎什么歷史教訓。

從“不知曉歷史真相”到“知曉歷史真相”——這是第一個層次的歷史,達到這個層次的人聰明、博學,但不一定道德。

知曉歷史真相,也珍惜歷史教訓,懂得判斷是非對錯——這是第二個層次的歷史,達到這一層次的人既聰明,又有正義感。

但是,這依然停留在“古為今用”的政治實用主義層面。他的悲歡,不一定能與“凡夫俗子”相通——因為無法參透人性的幽暗和脆弱,他總是無法理解:明明是正義的事,為什么人們就不能堅持到底?我明明是真誠地立志行善,為什么行出來的卻是罪錯?

最現實的例證是,北宋并不缺少明君賢相,朝野上下都非常重視歷史教訓,但是仍然積貧積弱,民不聊生,幾乎所有改革都違背人性、事與愿違,最后與其他朝代一樣,屈辱而慘烈地亡國了——如果沒有洞察人性深處的奧秘,任何歷史教訓都只能是以苛求古人的方式自我安慰。

因此,歷史的最高層次,就是洞察人性、悲憫人心——正如塔奇曼所說,歷史是印刷出來的人性。

什么是人性(Human nature)?就是“人之所以為人”的基本性情和特征:理性、意志、情感、直覺、良知……

從軸心時代的耶穌基督、先秦諸子、蘇格拉底,到啟蒙時代的休謨、斯密,再到科學時代的韋伯、哈耶克……古往今來所有最偉大的思想,都是從論述人性開始的——究竟是什么樣的性情和特征,讓人有別于動物或機械?

很多人將人性視為“大自然的產物”,但偉大的思想者都將它看作是“上帝的造物”。因為人性如此玄妙、矛盾,一點都不科學、理性:

人性很卑劣,自私又頑梗、貪婪又膽怯,肆意破壞,傷害同類;人性很高尚,會同情弱者,聆聽古訓,還會締結契約、協作創新。

人性很脆弱,既經不起誘惑,又經不起打擊;人性堅韌且單純,任何種族、制度、時代的差異,都無法遮蓋人性共通的自由和正義……

千萬年來活過的億萬人類之中,從未出現一模一樣的兩個人。但是千萬年來,人類的道德、智力和審美,也從未有過任何本質的變化。

隨著人類對自身的認識越趨深刻,政治似乎越來越順應人性,但是歷朝歷代的政治思潮、權力結構、國家意志,實質上并沒有太多新意。

所以,“洞察人性、悲憫人心”的歷史,為什么能夠超越“政治教訓的歷史”,成為最高層次的歷史?因為任何時代都是人的時代,任何政治秩序都必須附生于人性這一基本前提。

人性中的斗爭,就像大海的幾次潮汐;歷史中的政治,就像冰山的一角。一個人寫歷史、讀歷史,如果止步于“鏡鑒興替”的政治教訓,就注定無法參透更深刻、更宏大的人生意義。

雖然,長期有“史學二司馬”之說,但司馬光的《資治通鑒》,還是無法比肩司馬遷《史記》,雖然它更宏大。因為司馬遷已經超越了政治敘事——他對人性有著深刻的悲憫,對人性的敗壞有著最深刻的警醒。比如:

滿朝文武都知道李陵孤軍深入、投降匈奴是錯的,但只有司馬遷愿意體諒李陵。他說,李陵只有投降才能保全將士的性命。

司馬遷身為一個小小的史官,卻在李陵跌落神壇時,挺身而出為他辯護。當漢武帝聽信讒言夷滅李陵三族時,他遭受牽連,卻忍辱負重,只為完成最后的大使命。

大眾知道司馬遷開創了紀傳史的先河,卻很少關心他的人間使命——“究天人之際,通古今之變,成一家之言”。讀這樣的歷史,不僅是美的享受,還可以觸摸宇宙真諦、人生百味。

他的文字,已經看淡了成敗生死,傾注于個人的悲歡、命運的無常;他的視野,已經超越了朝代更迭,升溯至天道信仰、人間大道。

在那個天道衰微、皇權獨大的時代,司馬遷的文字對帝王將相不屑于折腰,對悲劇英雄不忍于苛責,對販夫走卒從不藐視,甚至對刺客的夢想和悲歡,都充滿了極大的興趣和敬意。

讀這樣的歷史,讀者不僅可以領略當時各個領域的智慧,更是親身體驗一個個敢愛敢恨、命運無常的人生。

在我們腳下的土地上,曾經有一個個活生生的人,在他們活過的每一天,像我們一樣快樂過、勇敢過、掙扎過;他們汲取前人的教訓,如今又變成我們的教訓;他們很少意識到自己的生命如此短暫,就像我們很難意識到,自己活在他們生命的延長線上……

更奇妙的是,這些活生生的人性,竟然被史家忠實記錄,精煉提純,最后娓娓道來——最高層次的歷史,對“人的意義”有著終極的追問和關懷,絕不會因時間的流逝而褪色。

在司馬遷之后,能夠像這樣洞察人性、詠嘆人生的歷史大師,古今中外都屈指可數。即便在史學巨匠群星閃耀的20世紀,真正能夠達到這一層次的依然屈指可數,但巴巴拉·塔奇曼當在此列。

塔奇曼曾被香港讀者稱為“西方的金庸”,但這個類比顯然是不恰當的。兩人同是文學大師,但金庸的天才在于“以虛構的故事展現真實的人性”,與他同類的西方大師應該是《魔戒》的作者托爾金。

塔奇曼是歷史作家,她的天才在于“以真實的故事展現真實的人性”。她的作品自1950年代橫空出世,至今長盛不衰。

很多人都知道她開“非虛構寫作”之先河,卻不知道她的作品像司馬遷一樣,深刻洞察了恒常、普遍的人性,尤其是關乎人類終極意義的重大命題。

像司馬遷一樣,她不看重政客的得失,甚至不看重經濟、科技數字,她關心的是人心,尤其是“大眾的情緒溫度”、維系文明的人性價值。

作為一個現代人,她的歷史,不僅對人性保持著警惕和悲憫,還對世界保持著謙卑和審慎——我們的生活之所以能夠保持和平、有序,從根本上說不是因為“發達的科技和生產力”,而是因為“現代文明”所維系的觀念和倫理,使人類不至于自我毀滅。

像司馬遷一樣,塔奇曼的作品像史詩電影,更像POV視角的權游世界,最終成了“一家之言”:她把小人物的人生切片,寫成了事關人類意義的大事件;更讓人不得不嘆服的是,這些真實的歷史寫得比虛構文學更精彩、更離奇。

因此,她憑借《八月炮火》《史迪威與美國在中國的經驗》兩次獲得普利策獎,但她自己最滿意的作品,卻是《驕傲之塔》,原因其實很簡單:《驕傲之塔》更接近歷史的第三個層次。

她最不為中國人熟知的作品《遠方之鏡》,也閃耀著人性的光輝。

塔奇曼講述了一個歐洲騎士曲折離奇的人生經歷,堪稱“比金庸小說還精彩的武俠奇遇”。就連書中的游歷、打斗的情節,都是她在一堆古文獻中發掘出來的。除了“精彩但又真實”的故事之外,這個騎士的“武俠人生”,竟然完美印證了現代文明面臨的三大挑戰:

市場經濟和有限政府在其誕生之初,究竟經歷了怎樣的動蕩和崩潰?

延續至今的私產權利、政教分立,曾經遭受過什么樣的侵略和威脅?

以上這些現代文明的價值,為何能讓西方在大瘟疫之后逆勢崛起?

和司馬遷一樣,她塑造了一個人群的觀念和審美,這些觀念和審美不會迎合時代潮流,因此時常成為刺耳的雜音。但人類的進步、文明的留存,卻必須依靠這些帶有“預言”性質的雜音……

▍巴巴拉·塔奇曼:歷史的溫度與技藝

卡爾維諾曾說,能夠奉獻經典的,是那些我們永遠無法忽視和回避的作家,無論是否認同他的觀點,閱讀他的著作,都有助于準確地定位自己。

在信息泛濫的網絡時代,為什么還要閱讀塔奇曼的紙質書?

除了本文提煉的她對歷史真相的“頑固”;對歷史經驗的洞見;對普遍人性的洞察、對人心的悲憫這三個層次之外,還有她對歷史寫作技藝的執著——在《歷史的技藝》中,塔奇曼寫道:見識、知識和經歷,還不足以成就一個偉大的作家,他還要有對語言的非凡的掌握——因為,偉大的思想也需要借助對詞匯的完美掌握才能表達。

讀塔奇曼的文字,時常會有涂劃、玩味、品鑒的沖動——這是任何為了高效獲取信息和知識的碎片化閱讀、電子閱讀所無法代替的;所以,讀塔奇曼的書,需要一種“焚香沐浴為讀書”的儀式感。這或許也是當年尼克松總統開啟與中國破冰之旅時,將塔奇曼的書作為國禮的原因。

策劃:先知書店