“性格決定命運。”一肚子學問的方元(本名徐京元 ),原在中國大陸報刊任編輯,1988年來美后,只能以中餐館洗碗工或卡車司機為業,但他的書畫鑒定功力,卻連國寶級的鑒定大師也為之折服欽佩。他以《<溪岸圖>考辨》等心血力作及獨創“境界說監識學”,奠定了其在大陸書畫界舉足輕重的地位。

他為了文化責任,追求歷史真實,憑著一股“傻勁”,專做吃力不討好的事情,以一己之力,推翻了數百年來被定為國寶級文物的鑒識,理清了中國美術史的千年懸案。他遺世獨立,與古人為伍,跟書畫作伴,追求精神滿足。他不在乎窮愁潦倒,縱使有時吃了上頓沒下頓,卻寧愿搭上性命也在所不惜。他為自己撰寫的墓志銘,既沉痛又深刻。

方元原籍河北保定,在北京出生,1953年到東北投奔舅舅,東北成了他的第二故鄉。1966 年他在哈爾濱師范大學畢業,適值文革爆發,應屆畢業生全部要去“接受工人階級、貧下中農的再教育”,他被分配到當地針織廠做工人,后來憑著美術才華升任設計工程師,1986年進入哈爾濱日報任職文藝部編輯。

期間,他在大陸一些報刊陸續發表針砭時政的漫畫,如人民日報出版刊物《諷刺與幽默》( 1980年第四期 )的“無題有感”等,頗受歡迎。1988年方元獲得機會來美,先抵洛杉磯,翌年移居紐約至今。

決心一條路走到黑

他不諱言一直后悔來美國,當初他是為了子女移民。總覺得自己的立足點應在大陸,數度興起不如歸去念頭,常常感嘆離國日久,天涯路遠,“要問歸期未有期”。

在友儕輩眼中,方元是一個特立獨行的人。他極富鉆研精神,凡事較真執著。他形容自己全力投入書畫鑒定是“誤入歧途”,“我身不由己陷在里面,既成全了我,也坑了我”。但他已下決心“一條路走到黑”。中國文化是他的生命共同體,他寧愿“搭上生命”,九死不悔 。

古往今來,多少才華橫溢的藝術家,為人類創造大量精神財富,卻大多終生窮愁潦倒。在別人眼中,方元很落魄,生活過得很苦,有時甚至“很可憐”,但他不這樣認為。他說這是自己選擇的路,不以為苦,決心「從一而終」,不惜付出任何代價。

他豁達地說:“人很難面面俱到,也不可能十全十美,人生有舍才有得。一個人很難什么便宜都占,要不怕失掉一些東西,耐得住寂寞。我在寫的過程中盡了文化歷史責任,指出別人看不到的問題,很有成就感。”

有人對方元“追求歷史真實”不以為然,其中一種論調是既然已成為歷史,何必這么認真。方元認為,歷史真相比什么都重要。

紐約大都會博物館于1999年12月11l日舉行“‘中國藝術的真實性’研討會”,邀請海峽兩岸及美國14名重量級專家學者聚集一堂,主要議題是圍繞大都會博物館的鎮館之寶、五代董源《溪岸圖》真偽之爭。當時有關爭論烽煙四起,海內外矚目。方元認為這個研討會雖然陣容空前,尖銳及針鋒相對也前所未有,“但考察其內蘊,卻相當貧乏有限,對中國畫鑒識有誤導”。

方元指出,書畫鑒識面前人人平等,收藏畫的藏家不等于就懂畫,西方學者主導中國書畫鑒識,悖于中國畫規律甚遠。“他們無視中國畫五千年文化底蘊,喧賓奪主也不心虛。”

他認為,在這次研討會中,美國學者、中國畫鑒定權威高居翰 (James Cahill) 對《溪岸圖》提出 14點質疑,雖然有些是事實,但他歸于張大千偽作,則犯了常識性錯誤。而收藏《溪岸圖》的原主人王己千,發言沒擊中要害,反而起了反效果。有人說即使這次會議請來啟功、楊新等國寶級鑒定大師,還是“一筆糊涂賬”。方元則認為此會議最重要的收獲和積極成果是啟功的一句話:“《溪岸圖》要說是董源作品還要進一步證據。”此案雖然并未風平浪靜,但后來中國畫鑒識發展,驗證了啟功預見。

方元認為,紐約大都會博物館中國繪畫部特別顧問、中國畫鑒定權威方聞對《溪岸圖》的鑒識更不可取,他直言“方聞鑒識損傷了中國藝術,他欠了‘溪岸’的賬”。

執著考證 陷入是非地

方元非常心痛“《溪岸圖》在哭泣”!一種神圣的文化責任感在內心深處呼喚,他要撥開歷史迷霧,找出真相。

過去十多年,方元曾搞過書畫鑒識,但只是作為業余愛好,這次《溪岸圖》真偽之爭,刺激了他的積極性。為此,他辭掉工作,陷入《 溪岸圖》的是非境地,不能自拔,執著考證成癖。

有次他餓著肚子寫了兩天兩夜,別人以為他是“廢寢忘食”,實情是當時他囊空如洗,窮到身無分文,沒錢吃飯。他寧愿餓死(也試過差點餓死 ),也不吃嗟來之食。后來他靈機一動,坐上一輛開往康州賭場的“發財車”,吃了一頓免費自助餐才緩過氣來。聞者辛酸,一個如此有才華的人,卻落魄到這種地步。

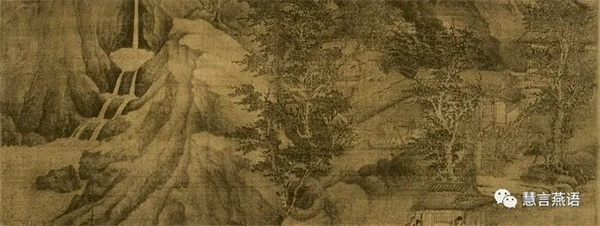

方元在極其困難的情況下,翻查大量歷史文獻資料,范圍涉及宗教、哲學、美學、中國藝術繪畫史等。經反復考證,在“以畫證史”的基礎上,最初他得出《溪岸圖》原為衛賢《楚狂聽雨觀瀾圖》,后來又得出它是董源唯一真跡、并應正名為《江堤晚景圖》的結論。

他認為,《溪岸圖》越鑒賞越覺得它偉大,“它是一幅把握時代精神、具有深刻意義的偉大歷史畫卷”,是中國最好的古畫之一。他說在鑒定過程中,常出現前后矛盾的情況,這是任何有責任心者的鑒識常態,只要深入探索,“差不多常常是今日之我在和昨日之我作斗爭”,這大概就是自我超越吧。

方元先后發表《<溪岸圖>考辨》《道觀、道教、道境─<朝元仙杖圖>兼<八十七神仙卷>新解》《<韓熙載夜宴圖>原是<龍舒瑞應圖>》等力作后,在海內外收藏界、書畫界造成轟動。

方元是紐約著名華裔書畫家王己千生前最看重的書畫鑒賞家之一,王己千經常邀請他到家中切磋藝術。本身亦為收藏家的王己千,非常欣賞方元的鑒賞功力,題字曰:“方元鑒賞,精謹致理,識度清遠,真善美之境也 。”

方元對自己的書畫鑒賞功力自信滿滿。他雖然鑒賞文物,但未曾出售過文物,說到這里,他做了一個殺頭手勢:“如果我有出售過文物,就把我的頭砍了。”

中國國家文物鑒定委員會副主任委員、著名文物鑒定家史樹青,2000年10月給方元題字:“鳳兮鳳兮,何德之衰。往者不可諫,來者猶可追。已而已而,今從政者殆而。見論語。方元先生解讀《溪岸圖》,定為楚狂接輿圖,可謂鑿破渾沌矣,為錄楚狂接輿而過孔子語,以志欽佩。”

拭去千古名作塵埃

方元發表《<韓熙載夜宴圖>原是<龍舒瑞應圖>》等文章后,名噪一時,中國多家大學美術學院邀請他去演講。他最難忘的是在南京藝術學院尚美分院的演講,四百人的大禮堂座無虛席,后來者向隅。那次演講氣氛非常熱烈,讓他大受鼓舞。

清華大學美術學院當面表示要給他開課,待遇比照物理學家楊振寧,每年只需講課一兩個月。方元自提要求希望“全講”,每年至少講課11 個月才過癮,“我愿意講,他們聽我這樣說都樂了。”回美不久,清華大學給他發來聘請意向書,讓他填寫申請。

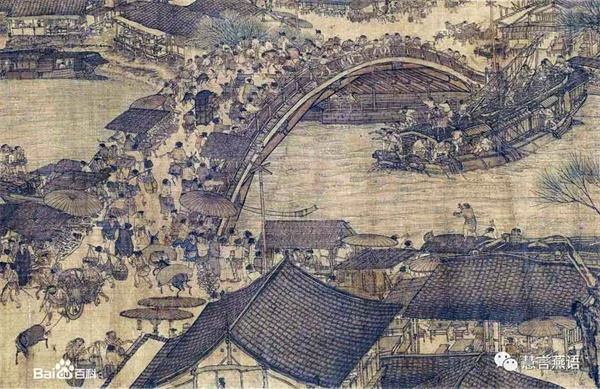

他針對被大陸定為國寶級文物的《韓熙載夜宴圖》進行多方考證,此畫向被史家認為描繪的是南唐李后主時期,大臣韓熙載為避相而縱情聲色的夜宴生活。圖中“韓熙載”形象已在人們腦海中定型,從沒有人懷疑此畫真實性。方元運用“境界說鑒識學”的手法,利用圖式分析來考辨真偽,找到作俑者的馬腳根源,考證出一直被當作韓熙載的畫中人,原為南宋忠臣宗澤。

2002年11月,方元在北京《榮寶齋》雜志發表《<韓熙載夜宴圖 >疑辨》一文,對這幅千古名作提出質疑。他認為五百多年來被認定出自五代顧閎中之手的《韓熙載夜宴圖》,應為作于宋代“靖康恥”背景下、以名臣老將宗澤勸說趙構稱帝為主題內容的《龍舒瑞應圖》。

《榮寶齋》雜志在“編者按”中指出:“中國書畫作品浩如煙海,先輩大師給我們留下了無數宏構巨制、藝術瑰寶,但中國書畫的發展也一直伴隨著鑒賞真膺的歷史難題,對于一些蓋棺定論的書畫作品,可不可以回過頭來進行一番重新的審視,用與時俱進的思想理念對它們重新加以判斷,做到去偽存真,能否發現蘊藏在它們背后不為人知的歷史‘誤會’,這些問題在當代確有其特殊意義。”

“本文作者雖長期旅居美國,但卻致力于中國書畫的深層探討,他對問題的提出大膽獨特,以情境感悟為鑒定方法來進行推斷。雖然作者對自己的觀點自信且肯定,但也確存在值得商榷探討之處。……”

方元對此畫進行了深層的歷史解讀,大膽推斷。他的新論據主要涉及此畫筆墨構建的時代特征、人物服飾、禮儀及情節內涵等,所提問題廣泛而深刻,見解獨特新穎。

他直言,《韓熙載夜宴圖》是壓在中國繪畫史上的一座大山,堵塞了繪畫史古往今來的闡釋,演繹了太多故事,幾成歷史真實。《龍舒瑞應圖》在謬誤中長時間浸泡,太長太深的苦澀,平添中國繪畫史的沉重。《龍舒瑞應圖》的發現,簡直是一部曲折詭譎的偵探案,中國畫作偽給我們上了生動一課,鑒識古畫前因后果,就是中國藝術博大精深特質的發掘與認識的過程。

《龍舒瑞應圖》歷史地位不可替代,它代表了那個時代的輝煌。它問世八百多年,一半時間無端被改頭換面成《韓熙載夜宴圖》打入另冊,如今拭去歷史塵埃,以還其本來面目 。

方元的發現引起藝術界、鑒賞界及學術界廣泛關注。由于辨疑的影響 ,“一下炸了鍋!”

2002年11月30日,上海博物館為慶祝建館50周年,舉辦“千年遺珍國寶展”,展品包括多幅晉唐宋元書畫。人們發現,原本署名顧閎中真跡的《韓熙載夜宴圖》,被主辦單位改為“傳” (意謂不能確定是否顧閎中所作 )。

方元說,他只是以事實雄辯說明《韓熙載夜宴圖》定位國寶級文物是定錯了,“錯了就是錯了,怎么說也是錯了,錯的拖到什么時候都對不了。方元鑒識只是一種責任,盡管難免觸到權威的顏面尊嚴,鑒賞了一輩子的鑒賞家,淪落到自己也好偽不好真,國寶級人物犯國寶級錯誤……”

他沒想到上述一番話觸痛了一些權威的神經:“我只是對事不對人 ,我真的沒有意思針對任何人,也無意跟任何人過不去,但偏偏有人要對號入座,結果我把一大批‘權威’都得罪了。他們無法反駁我的觀點,他們明知我是對的,但面子上過不去,所以只能把我的影響力降至最低。”

讀方元鑒識而知羞恥

畫家黃永玉非常贊賞方元的發現,給他題字戲稱他是“大鬧天宮”。黃永玉的畫家弟弟黃永厚感嘆被古人“唬弄”了數百年,題曰:“讀方元鑒識而知羞恥。”

被稱為“國寶級鑒定大師”的遼寧省博物館名譽館長楊仁愷,高度評價方元說:“方元先生旅居美國,對我國古代名作之研究,具有獨特卓見。如《溪岸圖》《朝元仙杖圖》《韓熙載夜宴圖》諸作,經過文獻與作品綜合研究,均有重大發現,另立新說,改變前人之結論,有根有據,說服力強。若非精于此道者,未見重新臻于此境界也。方元研究成果令予為之驚喜與欽佩,高明睿智。……我國繪畫藝術浩如淵海,亟需方元此類人才從而堅持探討,必將對宏揚祖國藝術,推進藝術發展,更當有所厚望矣。我國美術史亦當利賴裨益匪淺也。”

中國美術史論專家、北京中央美術學院教授金維諾為方元鑒識題字:“鑒古通今,明辨是非。”

正當方元滿心歡喜準備去清華美院講課時,事情卻泡湯了,本來聘用意向書已傳真給他,他也去中國駐紐約領事館辦了相關手續,但卻不了了之,愛面子的方元也不好意思去追問究竟。北京《榮寶齋》雜志為他主辦相關研討會,可能有人“打招呼”,竟無人應允出席。接著,他的文章在大陸遭到封殺,一時之間腹背受敵。

方元思想單純,不諳世故,說話分寸掌握不好,直腸直肚,總是以赤子之心看人看問題。例如,德高望重的楊仁愷對他推崇備至,方元后來卻指出他在1991年主編的《中國書畫》“錯誤太多”,未經修訂又重版,“繼續在誤人子弟”。方元公開宣稱下一步便是“鑒識鑒賞家”,所有的鑒賞家他都要鑒賞一番。方元自辯,事實上,他是對事不對人,并非要對某人不敬。

面對大陸一些權威的打壓、排斥,方元覺得非常委屈。最初,他天真地認為,在沒有任何人及機構贊助支持的情況下,他憑一己之力,為中國美術史理清了“千年懸案”,沒有功勞也有苦勞,“有關部門領導應說句公道話,但我什么都得不到,還把自己后路堵死了,有人不希望歷史真相大白”。方元是性情中人,說到激動處熱淚盈眶。

他指出,在中國畫史上,很多定論的觀點都值得懷疑,“現在的美術史幾乎都是混亂的”,也是一部“文摘美術史”,抄來抄去。

在鑒識過程中,他深切體會到中國藝術的博大精深,鑒識過程就是中國藝術精神發掘和闡揚的過程。讀畫如讀史,經典畫可證史,歷史上沒有無緣無故的畫,每一幅內容都有其歷史理由和時代背景。別人鑒定文物著眼點在“物”,他的重點放在“文”,即其文化特征和內容。每一個時代都有其獨特背景及局限,對畫的鑒定要有學術基礎、歷史常識和根據。他舉例,在秦始皇時代,不可能有飛機。

他說,大陸文物鑒賞追求時尚,這是大忌。文物只有兩個可能,非真即假。目前大陸文物拍賣存在“三假”現象──假買、假看、假賣。中國書畫真真假假一路走來,是是非非說不清道不白,但文物假來假去,最終受害的是中國文物。在他心目中,文物是藝術品,不能當成“物”,文物鑒定不能跟金錢掛鉤。而書畫鑒賞不存在 ABC,需要淵博知識、學術、毅力及求真求實,有的人沒有這個動力和需要,比較在乎有沒有撈到好處。有的鑒定權威為了利之所在,不惜昧著良心將假的說成真的。他對這些現象深惡痛絕,為此還寫了一篇令人印象深刻的文章《齊白石還活著?》,予以揭露(見1999年8月1日出版的第 802期《世界周刊》 )。

境界說鑒識學應運而生

鑒識界有句名言;“有比較才有鑒別。”說白了就是按圖索驥,以葫蘆鑒瓢。但方元鑒賞的幾幅名畫《溪岸圖》《朝元仙杖圖》《韓熙載夜宴圖》都是孤本孤證,沒有葫蘆如何鑒瓢?如何鑒賞孤本,這就勢必要在作品本身下功夫,方元的“境界說鑒識學”應運而生,“一定要進行內容解讀,境界感知,這是鑒識中被人忽視但非常重要的一環。如果對中國畫博大精深的特質認識不足,鑒賞便無從談起”。

他說,書畫鑒識“一家之言”應屬正常,“鑒識就是要自言自語”, “一家之言”為獨到發現,言之有理,持之成故,書畫鑒識才有希望 ,也正是學術研究應有的品格。書畫鑒識最忌拾人牙慧。書畫鑒識是查死人賬,死無對證,是祖宗留下來的一筆糊涂賬。

他強調,書畫鑒賞是個厚積薄發的過程,要走自己的路。他主張寫文章、畫畫,要寫到、畫到前面沒有人,才有獨到東西。他不屑重復別人的東西,絕不盲從,“我的鑒賞前無來者,第一道腳印都是自己的,都是獨立發現。老一輩鑒賞家的看法對我很重要,但不主要,畢竟是我自己的鑒識。”

自從他“陷入”書畫鑒定的真偽不可自拔后,打幾個月工,賺了幾千美元做基本生活費后,就停止工作,專心寫作。他做的都是體力勞動,如到中餐館洗碗或開卡車送貨等,都是勞動強度大的活。他愿意累,平時不用動腦筋,但研究及寫作一定全心全意投入,所以字字句句都是漚心瀝血之作。

在寫作過程中,他從不考慮能否發表,有沒有回報。寫完之后就覺得舒服了,渾身輕松,心情愉快。他不計較生活安逸,不在乎待遇報酬,只要能糊口就很滿足。“我這個人對生活標準要求很低,能維持溫飽就行,但對精神層面的東西要求很高。”

紐約“活雷鋒”拾金不昧

他除了在鑒定文物及寫作方面頗具功力外,其他方面乏善可陳,生活安排更是一塌糊涂,也不懂人情世故和待人接物,認死理、較真,有時迂腐到不近人情。說話不夠婉轉,得罪人而不自知,因為“講者無意,聽者有心”。

他明知剛直不阿的性格很容易得罪人,很想改卻改不了。例如,基于方元在大陸書畫界的地位,有些書畫家在出版畫冊時,希望他能寫篇藝術評論文章捧場,有人甚至要付他兩千美元,盡管方元很需要這筆錢,這可是他辛辛苦苦在餐館做兩個月洗碗工的報酬,但由于他“不習慣寫應景文章”,只好作罷。

方元的性格也特別不善鉆營或謀求生財之道。紐約一些收藏家經常邀請方元幫忙“把關”鑒定書畫,有人建議他何不利用此專長改善生活 ,但方元堅持鑒識不應跟錢沾邊。

他平時生活節儉,但在寫作方面不惜工本,購買參考書及文具用品等很舍得花錢。他的研究精神也是別人難以長期堅持的,時間、精力、金錢全部投入,所得和付出完全不成比例,可是他堅定不移地表示「別人不做‘賠本生意’, 我做!」

即使在窮愁潦倒的情況下,方元仍保持中國文人的風骨。他是那種自律甚高、天生不能做壞事的人。有段時間,他為紐約法拉盛一家華人旅行社當司機,主要負責“紐約一日游”。有天接待上海中學校長訪美團,接待任務完成后,他循例清潔車廂,發現其中一個座位有個脹鼓鼓、沉甸甸的腰包,打開一看,嘩!全是百元美鈔,塞得滿滿的,估計有數萬美元。他第一個念頭是丟錢的人肯定急壞了,趕緊聯絡對方,原封不動如數交還。原來這些錢是那個訪美團的全部團費,紐約是此行第一站。負責保管錢的人看到巨款失而復得,感激涕零,幾乎要給方元下跪,并要酬謝他五百美元,被他婉拒。

他說:“如果我是為了錢,就不會將錢還給你了。”對方感動得連說,沒想到紐約還有拾金不昧的“活雷鋒”。有朋友說方元傻,既然拾到為何不占為己有?

方元說,人窮志不窮,他天生不能做虧心事,假如他真的貪心拿了非份之財,一輩子都會良心不安。

方元說書畫鑒識最忌“瞎子摸象”。這個典故幾乎人人皆知。幾個瞎子各摸了象的某個部位后,分別給大象做出片面而錯誤的結論。如摸到腿的說是柱子等。這個佛教寓言表示對任何一個事物,總有不同的現實和角度描述評價,只見樹木不見森林,只看現象不看本質。

墓志銘沉痛深刻

本來,方元已有充分把握證實《清明上河圖》就是南宋蕭照所繪的《 中興瑞應圖》,他原來目標也是準備提出考證,“但我現在不大敢了,一來是經濟情況不允許,二來是前車之鑒。我為《韓熙載夜宴圖》付出的代價太大了,吃的虧太多了。”

不過,他說,如果在中囯有關部門同意的情況下,他愿意跟他們內部探討。“我這個人沒有野心,只要能在美術學院帶幾個研究生,于愿已足。”

來美17年,方元在書畫鑒賞方面自成一家,獨創“境界說鑒識學” 。“但其他方面一塌糊涂。這是我最初沒有意識到的。”

他說,“境界說鑒識學”是他的核心思想,文物鑒賞歸根到底,是用科學發展觀認識歷史文化的問題,文物鑒賞倡導科學發展觀,求真求是,才能保證先進文化健康發展。文物鑒賞核心是闡述中國文物博大精深的特質,張揚真善美精神,增強民族自豪感,滿足人民精神生活的需要。歷史通情達理,事事非非因果報應。歷史文物需要鑒賞,沒有鑒賞文化藝術走不到今天,古今中外皆然。“文物鑒賞切入點不同。我個人習慣內容解讀、境界感知,自稱‘境界說鑒識學’,功能是挖掘歷史局限的文化理由,‘境界說鑒識學’在先進文化氛圍中,才有強大生命力。”

最后,他沉痛表示,明知道自己“較真”、執著性格不受人歡迎, 也考慮過改變自己不平則鳴的個性及說話方式,但天性如此,改不了!

他已為自己擬好墓志銘:“方元求真,闖入歷史真實,沒想到歷史真相如此殘酷恐怖。現實對方元鑒識的到來沒有作好準備,也許方元來到這個世界太早,這個世界太假了!”

他并以詩言志(五首):

溪岸模糊上千年,落款董源起波瀾。

大千久違紐約客,江堤晚景是故園。

風雨聲聲秋水寒,鳳兮啼唱兩千年。

楚狂接輿神靈在,岸溪淵流屬董源。

夕暉鳳歌撥山曲,聽雨觀瀾吟古今。

溪岸秋水深復深,境界終究辨偽真。

觀瀾體物古來工,滄桑聽雨細有聲。

鳳歌動聽霓裳曲,造化盡在境界中。

聽雨觀瀾笑孔丘,圖畫豈成風馬牛。

桑榆反照映秋波,鳳兮鳳兮不寂寞。

(原載北美世界日報《世界周刊》2005/11/27,作者曾慧燕。)