導讀:

2007年10月6日,日本中國學會第59次大會在名古屋大學召開。77歲的余英時先生應邀到會,并做了“我與中國思想史研究”的演講。這篇演講后來以《綜述中國思想史上的四次突破》為題收入《中國文化史通釋》中。此文從宏觀角度對中國思想史提出一種長程的貫通解釋,展現了中國文化的常中之變和變中之常。

余英時認為,中國文化自成一獨特系統。多年來他以西方為借鏡,帶著尋找文化特色的問題進入中國史研究的領域,其研究視野籠罩上層傳統經典和下層民間思想,對傳統文化長久思索,長期耕耘,卓有成績。

中國思想史上的四次突破

余英時

前言

一個多世紀以來,中國思想史的研究,無論在中國、日本或西方,都取得了豐富的成績。研究的方法和取向也千門萬戶,人人不同。今天我只能簡要地談一談我自己的研究經驗,供大家參考。

中國思想史的研究,和一般的歷史研究一樣,必須從某些預設或假定(assumptions or presuppositions)開始;如果沒有預設或假定,則思想史的大量文獻僅僅是一堆雜亂無章的原始資料,根本無法整理出條理來,更不可能從其中找到思想變遷的歷史線索。我研究中國思想史自然也有一些必要的預設。

首先,我預設思想史的“自主性”(autonomy):思想和學術(scholarship,包括人文humanities和sciences),一旦出現即形成了一個自主的精神領域(包括宗教在內),從此一代一代地接著發展下去。我們常說的思想傳統(intellectual tradition)便是這樣建立起來的。但是另一方面,思想史的自主性是相對的(relative),而不是絕對的(absolute),因為思想是和人的整體生活息息相關的。人的整體生活中任何一部門發生重要的變化都會在思想領域中引起相應的波動。所以研究思想史的人并不能把眼光完全局限在純思想的領域之內;他必須密切觀察其他領域——政治、經濟、社會等——的種種動向。和思想史一樣,政治史、經濟史、社會史等也都各有其自主性。但由于每一領域的自主性又同時是相對的,這些眾多領域之間必然互相交涉、互相影響。每一時代的思想都必須通過它的整體的歷史背景才能獲得充分的理解,這是今天大多數思想史家的共識。

在上述的預設之下,我對于中國思想史的研究基本上采取了內外并進的方式:根據專題研究(monographic study)的特殊需要,我有時強調“內在理路”(inner logic),如《論戴震與章學誠》,有時則重視歷史的脈絡(historical context),如《朱熹的歷史世界》。

與上述的預設相關,我的研究重點也有一些特殊的地方,比較重要的是下面幾點:

一、不但研究上層的經典(如儒家和道家),而且也注重下層的民間思想,尤其關懷上、下層之間的互動。

二、不但探索中國思想史的連續性(continuities),而且也分析它的斷裂狀態(discontinuities)。

三、以我過去的研究工作而言,我的重點主要放在中國思想史的幾個重大的變動時代,如春秋戰國之際、漢晉之際、唐宋之際、明清之際,這是四個最有突破性的轉型期。

四、今天研究中國思想史不能不具備一種比較的眼光(comparative perspective),但不能流入一種牽強的比附(forced analogy)。以下我集中討論關于中國思想史上四大突破的研究過程和結果。

↑錢穆夫婦與余英時合影

01.從“禮壞樂崩”到“道為天下裂”

春秋戰國時期諸子百家的興起是中國思想史(或哲學史)的開端,這是學術界的共識,無論在中國、日本或西方都無異議。自20世紀初葉以來,先秦諸子的研究蔚成風氣,取得了豐富的成績。1970年代至今,由于地下簡帛的大批出現,如馬王堆帛書、郭店楚簡之類,這一領域更是活躍異常。

這一領域雖然日新月異,論文與專書層出不窮,但從文化史的整體(holistic)觀點說,其中還有開拓的余地。這是因為大多數專家將注意力集中在比較具體的問題方面,如個別學說的整理、文獻的考證與斷代,以及新發現的文本的詮釋之類。至于諸子百家的興起作為一個劃時代的歷史現象究竟應該怎樣理解?它和中國古代文化史上的大變動又是怎樣聯成一體的?這些帶有根本性質的重大問題還沒有展開充分的討論。我研究這一段思想史主要是希望對這些大問題試作探求。站在史學的立場上,我自然不能憑空立說,而必須以堅實的證據為基礎。因此除了傳世已久的古文獻之外,我也盡量參考新發現的簡帛和現代專家的重要論著。但在掌握了中國基本資料的條件下,我更進一步把中國思想史的起源和其他幾個同時代的古文明作一簡略的比較,因為同一歷史現象恰好也發生在它們的轉變過程之中。通過這一比較,中國文化的特色便更清楚地顯現出來了。

我早年(1947-1949)讀章炳麟、梁啟超、胡適、馮友蘭等人的著作,對先秦諸子發生很大的興趣,1950年后從錢穆先生問學,在他指導下讀諸子的書,才漸漸入門。錢先生的《先秦諸子系年》是一部現代經典,對我的啟發尤其深遠。所以1954年曾寫過一篇長文《〈先秦諸子系年〉與〈十批判書〉互校記》,是關于校勘和考證的作品。1955年到美國以后我的研究領域轉到漢代,便沒有再繼續下去。

↑左起:嚴耕望,錢穆,余英時

1977年我接受了臺北“中央研究院”《中國上古史》計劃的邀約,寫《古代知識階層的興起與發展》一章,于是重新開始研究春秋、戰國時期文化與社會的大變動。由于題目的范圍很廣闊,我必須從整體的觀點,進行比較全面的探討。我的主題是“士”的起源及其在春秋、戰國幾百年間的流變,但順理成章地延伸到思想的領域。為什么說是“順理成章”呢?在清理了“士”在春秋與戰國之際的新發展和他們的文化淵源之后,諸子百家的歷史背景已朗然在目:他們是“士”階層中的“創造少數”(creative minority),所以才能應運而起,開辟了一個全新的思想世界。

我在這篇專論中特別設立“哲學的突破”(philosophic breakthrough)一節,初步討論了諸子百家出現的問題。“哲學的突破”的概念是社會學家帕森斯(Talcott Parsons)提出的,他根據韋伯(Max Weber)對于古代四大文明——希臘、希伯來、印度和中國——的比較研究,指出在公元前一千年之內,這四大文明恰好都經歷了一場精神覺醒的運動,思想家(或哲學家)開始以個人的身份登上了歷史舞臺。“哲學的突破”是一個具有普遍性的概念,同樣適用于中國的情形,所以我借用了它。更重要的是,它也很準確地點出了諸子百家興起的性質和歷史意義。但是必須說明:我之所以接受“突破”的說法同時也是因為當時中國思想家中已出現了相似的意識。《莊子·天下》篇是公認的關于綜論諸子興起的一篇文獻,其中有一段說:

天下大亂,圣賢不明,道德不一,天下多得一察焉以自好。譬如耳目鼻口,皆有所明,不能相通。……悲夫,百家往而不反,必不合矣。后世學者,不幸不見天地之純,古人之大體,道術將為天下裂。

這是描述古代統一的“道術”整體因“天下大亂,圣賢不明,道德不一”而分裂成“百家”。這個深刻的觀察是從莊子本人的一則寓言中得到靈感的。《應帝王》說到“渾沌”鑿“七竅”,結果是“日鑿一竅,七日而渾沌死”。“七竅”便是《天下》篇的“耳目鼻口”,“道術裂”和“渾沌死”之間的關系顯然可見。

“道術為天下裂”的論斷在漢代已被普遍接受。《淮南子·俶真訓》說:“周室衰而王道廢,儒、墨乃始列道而議,分徒而訟。”這里的“列道”即是“裂道”;而“儒、墨”則是泛指諸子百家,因儒、墨兩家最早出現,所以用為代表,《鹽鐵論》中“儒墨”一詞也是同一用法。另一更重要的例證是劉向《七略》(收入《漢書·藝文志》)。《七略》以《六藝略》為首,繼之以《諸子略》。前者是“道術”未裂以前的局面,“政”與“教”是合二為一的,所以也稱為“王官之學”,后者則是天下大亂之后,政府已守不住六經之“教”,道術散入“士”階層之手,因而有諸子之學的出現。所以他有“諸子出于王官”的論斷,又明說:“王道既微……九家之術蜂出并作,各引一端,崇其所善。”這和《天下》篇所謂“天下多得一察焉以自好”的說法是一致的。清代章學誠熟讀《天下》篇和《七略》,他研究“六經”如何演變成“諸子”,更進一步指出:“蓋自官師治教分,而文字始有私門之著述。”(《文史通義·史釋》)所謂“官師治教分”是說東周以下,王官不再能壟斷學術,“以吏為師”的老傳統已斷裂了。從此學術思想便落在“私門”之手,因而出現了“私門之著述”。諸子時代便是這樣開始的。章學誠的論述在20世紀中國思想史研究的領域中發生了重大影響,許多思想史家或哲學史家都以它為起點。

總之,無論從比較文明史的角度或中國思想史的內在脈絡上作觀察,“突破”都最能刻畫出諸子興起的基本性質,并揭示出其歷史意義。

但“哲學的突破”在中國而言又有它的文化特色,和希臘、希伯萊、印度大不相同。西方學者比較四大文明的“突破”,有人說中國“最不激烈”(least radical),也有人說“最為保守”(most conservative)。這些“旁觀者清”的觀察很有道理,但必須對“突破”的歷史過程和實際內涵進行深入的考察,才能理解其何以如此。我在上述論文《哲學的突破》一節中,由于篇幅的限制,僅僅提到“突破”的背景是三代的禮樂傳統,無法詳論。春秋、戰國之際是所謂“禮壞樂崩”的時代,兩周的禮樂秩序進入逐步解體的階段。維系著這一秩序的精神資源則來自詩、書、禮、樂,即后來所說的“王官之學”。“突破”后的思想家不但各自“裂道而議”,鑿開“王官之學”的“渾沌”,而且對禮樂秩序本身也進行深層的反思,如孔子以“仁”來重新界定“禮”的意義,便是一個很明顯的例證。(《論語·八佾》:“人而不仁,如禮何?”)

1990年代晚期,我又更全面地研究了“突破”的歷史,用英文寫成一篇長文,題目是《天人之際——試論中國思想的起源》。正文雖早已寫成,但注釋部分因阻于朱熹的研究而未及整理。我后來只發表了一篇概要,即“Between the Heavenly and the Human”,經過這第二次的深入探索,我才感覺真正把“突破”和禮樂秩序之間的關聯弄清楚了。同時我也更確定地理解到中國思想的基礎是在“突破”時期奠定的。這篇《天人之際》中牽涉到許多復雜的問題,這里不能深談。讓我簡單說一個中心論點。

三代以來的禮樂秩序具有豐富的內涵,其中有不少合理的成分,經過“突破”的洗禮之后仍然顯出其經久的價值。但其中又包含了一支很古老、很有勢力的精神傳統,卻成為“突破”的關鍵。我指的是“巫”的傳統。古代王權的統治常藉助于“天”的力量,所以流行“天道”“天命”等觀念。誰才知道“天道”“天命”呢?自然是那些能在天與人之間作溝通的專家,古書上有“史”“卜”“祝”“瞽”等等稱號,都是天、人或神、人之間的媒介。如果仔細分析,他們的功能也許各有不同,但為了方便起見,我一概稱之為“巫”。我們稍稍研究一下古代的“禮”(包括“樂”在內),便可發現“巫”在其中扮演著中心的角色;他們有一種特殊的能力,可以與天上的神交通,甚至可以使神“降”在他們的身上。《左傳》上常見“禮以順天,天之道也”,“夫禮,天之經也,地之義也,民之行也”之類的話。這些說法都是在“巫”的精神傳統下逐漸發展出來的,研究薩滿教的專家(如Mircea Eliade)便稱之為“禮的神圣范式”(divine models of rituals)。可見在三代禮樂秩序中,巫的影響之大,因為他們是“天道”的壟斷者,也只有他們才能知道“天”的意思。現代發現的大批商、周卜辭便是最確鑿的證據。

但巫在中國的起源極早,遠在三代之前。考古學上的良渚文化開始于公元前第三千紀中期,相當于傳說中五帝時代的中期。良渚文化發現帶有墓葬的祭壇,和以玉琮為中心的禮器。玉琮是專為祭天用的,設計的樣子是天人交流,都是在祭壇左右的墓葬中發掘出來的。這些墓與一般的集體墓葬隔開,表示墓主具有特殊的身份。考古學家斷定墓主是“巫師”,擁有神權,甚至軍權(因為除“琮”以外,墓中還有“鉞”)。這樣看來,三代的禮樂秩序可能即源于五帝時代,巫則是中心人物。

↑良渚文化獸面紋玉琮,江蘇武進寺墩4號墓出土

春秋、戰國之際諸子百家便是針對著這一源遠流長的精神傳統展開他們的“哲學突破”的。諸子不論屬于哪一派,都不承認“巫”有獨霸天人交流或神人交流的權威。在《莊子·應帝王》中,有一則寓言,描寫道家大師壺子和神巫季咸之間的斗法,結果前者勝而后者敗。這可以看作當時諸子和巫在思想上作斗爭的暗示。大體上說,他們有兩個共同點:第一是將“道”——一種精神實體——代替了巫所信奉的“神”;第二是用“心”的神明變化代替了“巫”溝通天人或神人的神秘功能。巫為了迎“神”,必須先將自己的身體洗得十分干凈,以便“神”在巫的身體上暫住(如《楚辭·云中君》所描寫)。現在諸子則說人必須把“心”洗凈,“道”才能來以“心”為它的集聚之地。莊子的“心齋”便是如此。《管子·內業》以“心”為“精舍”,“精”即是“道”;韓非也說“心”是“道舍”。巫之所以能通天人或神人,是經過一番精神修煉的。現在諸子則強調“心”的修養。孟子“養浩然之氣”是為了“不動心”,然后才能“配義于道”。荀子重視“治氣養心”,和孟子在大方向上是一致的。《管子·樞言》說“心靜氣理,道乃可止”也無不同。“道”是貫通天人的,所以孟子又說“盡心”,“知性”則“知天”:莊子也“獨與天地精神往來”。從此,天、人之際的溝通便完全可以撇開“巫”了。

我們可以說,“哲學突破”在中國是以“心學”取代了“神學”,中國思想的一項主要特色由此奠定。后世程、朱、陸、王都是沿著這條路走下去的。

先秦諸子的“哲學突破”是中國思想史的真正起點,支配了以后兩千多年的思想格局及其流變。“哲學突破”的歷史背景是“禮壞樂崩”,也就是周代整體秩序的崩解。為了認識“突破”是怎樣發生的和“突破”后中國思想為什么開辟了一條獨特的途徑,我們必不能把思想史和其他各方面的歷史隔離起來,進行孤立的處理。政治體制、經濟形態、社會結構、宗教狀態等等變革都是和“哲學突破”息息相關的。我研究“哲學突破”的個人體驗大致可以總結成以下三條:

第一,如果要抓住思想史上大變動的基本面貌,我們必須具備一種整體的觀點,從分析一個時代在各方面的變動入手,然后層層綜合,歸宿于思想史的領域。

第二,由于觀念與價值在中國史上是由“士”這一階層闡明(articulate)和界定(define)的,我們必須深入探究“士”的社會文化身份的變化,然后才能真正理解他們所開創的新觀念和新價值。春秋、戰國的“士”是“游士”(云夢秦簡中已發現了《游士律》)。“游”不但指“周游列國”,也指他們從以前封建制度下的固定職位中“游離”了出來,取得了自由的身份。章學誠最早發現這個現象,他認為以前政教合一(“官師治教合”),“士”為職位所限,只能想具體問題(“器”),沒有超越自己職位以外論“道”的意識(“人心無越思”)。但政教分離之后(“官師治教分”)他們才開始有自己的見解,于是“諸子紛紛,則已言道矣”。他所用“人心無越思”一語尤其有啟發性,因為“哲學突破”的另一提法是“超越突破”(transcendent breakthrough),也就是心靈不再為現實所局限,因此發展出一個更高的超越世界(“道”),用之于反思和批判現實世界。這可以說是“游士”的主要特征。

與其他文明作大體上的比較確實大有助于闡明中國“哲學突破”的性質。無論是同中見異或異中見同都可以加深我們對中國思想起源及其特色的認識。希臘、希伯萊、印度都曾有“突破”的現象,一方面表示古代高級文明同經歷過一個精神覺醒的階段,另一方面則顯出中國走的是一條獨特的道路。這種比較并不是盲目采用西方的觀點,早在1943年聞一多已從文學的角度指出上面四大文明差不多同時唱出了各自不同的詩歌,他的“文學突破”說比西方最先討論“突破”的雅斯培(Karl Jaspers,1949)還要早六年。聞一多是《詩經》專家,他是從中國文學起源的深入研究中得到這一看法的。

以上三點體驗不僅限于春秋、戰國之際諸子百家的興起,而且同樣適用于以下兩千年中國思想史上的幾個重大變動。事實上,我研究每一個思想變動,首先便從整體觀點追尋它的歷史背景,盡量把思想史和其他方面的歷史發展關聯起來,其次則特別注重“士”的變化和思想的變化之間究竟有何關系。但限于時間,下面只能對幾次大變動各作一簡單的提綱,詳細的討論是不可能的。

02.個體自由與群體秩序

中國思想史上第二次大“突破”發生在漢末,一直延續到魏、晉、南北朝,即3至6世紀。我的研究見于《漢晉之際土之新自覺及新思潮》(1959),《名教危機與魏晉士風的演變》(1979),《王僧虔〈誡子書〉與南朝清談考辨》(1993)和英文論文“Individualism and Neo-Taoist Movement in Wei-Chin China”(1985)。

3世紀的中國經歷了一場全面的變動:在政治上,統一了四百年的漢帝國開始分裂;在經濟上,各地方豪族大姓競相發展大莊園,貧富越來越趨向兩極化;在社會上,世襲的貴族階層開始形成,下面有“客” “門生” “義附” “部曲”各類的人依附在貴族的庇護之下,國家和法律——如賦、役——已經很難直接碰到他們;在文化方面,與大一統帝國相維系的儒教信仰也開始動搖了。

“士”在這一大變動中也取得新的地位。戰國“游士”經過漢代三四百年的發展已變為“士大夫”,他們定居各地,和親戚、族人發生了密切關系(即地緣和血緣雙重關系),東漢常見的“豪族” “大族” “士族”等名稱,便是明證。2世紀中葉以下,“士”的社會勢力更大了,作為一個群體他們自覺為社會精英(elites),以“天下風教是非為己任”。由于“士”的人數越來越多,這一群體也開始分化。一方面是上下層的分化,如“勢族”與“孤門”,門第制度由此產生;另一方面則是地域分化,如陳群和孔融爭論“汝南士”與“潁川士”之間的優劣,成為士人結黨的一個主要背景。但更重要的是士的個體自覺,這是一個普遍的新風氣,超越于群體分化之外。個體自覺即發現自己具有獨立精神與自由意志,并且充分發揮個性,表現內心的真實感受。仲長統《樂志論》便是一篇較早而十分重要的文字。根據這篇文字,我們不難看出:個體自覺不僅在思想上轉向老、莊,而且擴張到精神領域的一切方面,文學、音樂、山水欣賞都成了內心自由的投射對象。甚至書法上行書與草書的流行也可以看作是自我表現的一種方式。

個體自覺解放了“士”的個性,使他們不肯壓抑自發的情感,遵守不合情理的世俗規范。這是周、孔“名教”受到老、莊“自然”挑戰的精神根源。嵇康(223-262)說:

六經以抑引為主,人性以從欲為歡;抑引則違其愿,從欲則得自然。

這幾句話最可代表個體自覺后“士”的一般心態。在這一心態下,他們對宰制了幾百年的儒家價值發出疑問。2世紀中期(164)有一位漢陰老父便不承認“天子”的合法性。他對尚書郎張溫說:你的君主“勞人自縱,逸游無忌”,是可恥的。這是“役天下以奉天子”,和古代“圣王”所為完全相反。這番話是后來阮籍、鮑敬言等“無君論”的先鋒。孔融(153-208)根據王充《論衡》的議論,也公開地說:“父之于子,當有何親?論其本意,實為情欲發耳。子之于母,亦復奚為?譬寄物瓶中,出則離矣。”可見君臣、父子(母子)兩倫都已受到挑戰。儒家“忠” “孝”兩大價值必須重新估定了。

不但思想已激進化,“士”的行為也突破了儒家的禮法。兒子“常呼其父字”,妻子呼夫為“卿”,已成相當普遍的“士風”。這是以“親密”代替了“禮法”。男女交游也大為解放,朋友來訪,可以“入室視妻,促膝狹坐”,這些行動在中國史上真可謂空前絕后。但西晉(265-316)的束皙反而認為“婦皆卿夫,子呼父字”正是一個理想社會的特征。當時“士”階層經歷了一場翻天覆地的變動,由此可見。

以這一變動為背景,我重新解釋了從漢末到南北朝的思想發展。“名教”與“自然”的爭論是漢末至南北朝“清談”的中心內容,這是史學界的共識。但多數學者都認為“清談”在魏、晉時期與實際政治密切相關,至東晉以下則僅成為紙上空談,與士大夫生活已沒有實質上的關聯。我則從士的群體自覺與個體自覺著眼,提出不同的看法。“名教”與“自然”之爭并不限于儒、道之爭,而應擴大為群體秩序與個體自由之爭。郭象注《莊子》已從道家立場調和“自然”與“名教”,可知即在信奉新道家的士大夫中,也有重視群體秩序之人。西晉王朝代表世家大族執政,解決了政治方面“名教”與“自然”的沖突,使士的群體在司馬氏政權下取得其所需要的政治秩序——君主“無為”而門第則“各任其自為”。但個體自由的問題卻仍未解決,東晉至南朝的社會繼續受到個體自由(如“任情” “適性”)的沖擊。所以東晉南朝的“自然”與“名教”之爭以“情”與“禮”之爭的面目出現;“緣情制禮”是思想界爭論的焦點所在。這一階段的爭論要等待新“禮學”的建立才告終結,那已是5世紀的事了。

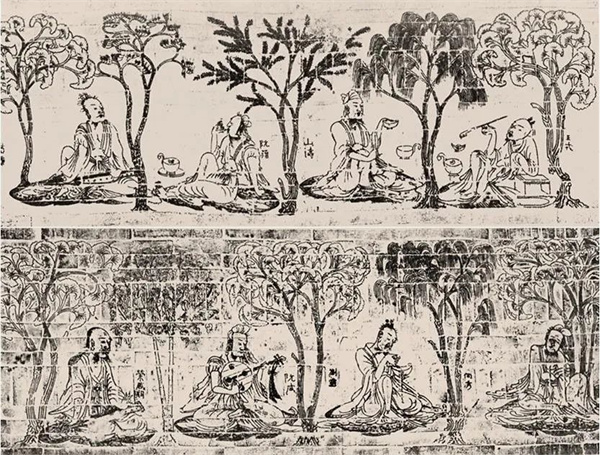

↑南朝磚畫“竹林七賢與榮啟期”,南京博物院藏

03.回向三代與同治天下

唐、宋之際是中國史上第三個全面變動的大時代。這一點已取得史學界的共識,無論在中國、日本或西方,“唐、宋變革論”都是一個討論得很熱烈的題目,我已不必多說了。下面我只講與思想史有密切關聯的一些歷史變動,而且限于我研究過的范圍。

我最早論及唐、宋精神世界的變遷是從慧能的新禪宗開始的。當時我的重點是宗教理論,即追溯新禪宗的“入世轉向”怎樣引導出宋代“道學”(或“理學”)所代表的新儒學(Neo-Confucian)倫理。這些研究構成了《中國近世宗教倫理與商人精神》(1987)的上篇和中篇。后來又用英文寫了一篇綱要,題目是《唐宋轉變中的思想突破》。

這些早期研究屬于概論性質,又局限在宗教理論方面,對于唐、宋之際思想動態的政治、文化、社會背景則無法涉及。直到1998年開始構想《朱熹的歷史世界》,我才把這一段歷史整理出一個頭緒來。在以后三四年的撰寫過程中,我徹底檢查了一切相關史料,一方面不斷修正我的最初構想,另一方面也逐漸建立起一個比較心安理得的解釋系統。這部書分上、下兩冊;下冊的“專論”以朱熹為中心,但上冊的“緒說”和“通論”則以唐、宋之間的文化大變動為主題。由于內容十分繁復,這里只能略談兩條主線:一是“士”的政治地位,一是道學的基本性質。

“士”在宋代取得空前未有的政治地位正是唐、宋之間一系列變動的結果。

第一,唐末五代以來,藩鎮勢力割據地方,武人橫行中國。所以五代最后一位皇帝周世宗已感到必須制裁武將的跋扈,因此開始“延儒學文章之士”講求文治。宋太祖繼周而起,更是有計劃地“偃武修文”。“士”在政治上的重要性也愈來愈高。

第二,六朝、隋、唐的門第傳統至五代已差不多完全斷絕了。宋代的“士”絕大多數都從“四民”中產生,1069年蘇轍說:“凡今農、工、商賈之家,未有不舍其舊而為士者也。”這條鐵證足以說明宋代“士”即從“民”來,而且人數激增。

第三,“民”變成“士”的關鍵在科舉考試,而宋代制度則是重新創建的,與唐代科舉仍受門第的控制不同。五代科舉則在武人手中,考試由兵部執行,及至周世宗才開始重視進士,考試嚴格,中進士后如才學不稱,還會斥退。宋代重建科舉,考卷是“糊名”的,極難作弊,進士人數則大增,唐代每科不到二三十人,五代甚至只有五六名,宋代則每科增至數百名。宋代朝廷對進士又特別尊重,故有“焚香禮進士”之說。“民”成“進士”之后自然會發展出對國家的認同感和責任感。這是宋代出現“士以天下為己任”意識的主要原因。換句話說,他們已自認為是政治主體,不僅是文化主體或道德主體而已。

宋代儒學一開始便提出“回向三代”,即重建政治秩序。這不但與朝廷的意圖相合,而且也是一般人民的愿望。唐末五代的縣令多出身武人,不關心老百姓生活,地方吏治壞得不能再壞了。所以老百姓希望由讀書知理的士人來治理地方。他們第一次看到宋代重開科舉,參加考試的士人紛紛出現在道路上,都非常興奮,父老指著他們說:“此曹出,天下太平矣。”

我們必須認識這一背景,然后才懂得為什么宋代儒學復興的重點放在“治道”上面,這也是孔子的原意,即變“天下無道”為“天下有道”。“回向三代”便是強調政治秩序(“治道”)是第一優先。慶歷和熙寧變法是把“治道”從理論推到實踐。張載、程顥最初都參加了王安石的變法運動。張載說“道學與政事”不可分開,程頤也認為“以道學輔人主”是最大的光榮。不但儒學如此,佛教徒也同樣推動儒學的政治革新,他們認為政治秩序如果不重建,佛教也不可能有發展的前途。《中庸》和《大學》同樣是佛教高僧如智圓、契嵩等所推崇。因此佛教在宋代的“入世轉向”首先也集中在“治道”。

宋代“士”以政治主體自居,他們雖然都寄望于“得君行道”,但卻并不承認自己只是皇帝的“工具”,而要求與皇帝“同治天下”。最后的權源雖在皇帝手上,但“治天下”之“權”并非皇帝所能獨占,而是與“士”共同享有的。他們理想中的“君”是“無為”的虛君,實際政權則應由懂得“道”的士來運用。在這一心態下,所謂“道學”(或“理學”),第一重點是放在變“天下無道”為“天下有道”。我在這本書“緒論”中有很長的專章分析“理學”與“政治文化”的關系。這是我對“道學”的新估價和新理解。

04.士商互動與覺民行道

最后,我斷定16世紀——即王陽明(1472-1529)時代——是中國思想史上第四次重大的突破。關于這一突破的發現和清理,我先后經過兩個階段的研究才得到一個比較平衡的整體看法。

我最早注意到這一變動是從明代文集中發現了大量的商人墓志銘、壽文之類的作品。我追溯這一現象的起源,大致起于15世紀。這是唐、宋、元各朝文集中所看不到的,甚至明初(14世紀)也找不到。最使我驚異的是王陽明文集中不但有一篇專為商人寫的“墓表”,而且其中竟有“四民異業而同道”的一句話。這是儒家正式承認商業活動也應該包括在“道”之中了。商人在中國史上一直很活躍,如春秋、戰國、東漢、宋代等等。明代的新安、山西商人更是現代中日學人研究得很精到的一個領域。但是我的重點不是商業或市場本身,而是16世紀以來商人對于儒家社會、經濟、倫理思想的重大影響。通過對于“棄儒就賈”的社會動態的分析,我從多方面論證了明、清士商互動的曲折歷程。我在第一階段的研究的主要成果見于《中國近世宗教倫理與商人精神》(1987)下篇和《現代儒學的回顧與展望》(1995)。這兩篇作品都已有日譯本,我便不多說了(《現代儒學》的日文本見《中國——社會と文化》第十號)。

但是在寫《現代儒學的回顧與展望》一文時,我已感到我的研究在深度與廣度兩方面都必須加強。就深度而言,我覺得僅僅發掘出士商互動以至合流是不夠的,僅僅指出商人對儒學有真實的興趣也是不夠的。因為這些還屬于表象,更重要的是我們必須進一步探討商人怎樣建立了他們自己的價值世界?他們的新價值對儒家的社會、倫理等各個方面的觀念又發生了怎樣的影響?就廣度而言,我則認為士商互動主要是文化、社會、經濟三大領域中的變化。但明代的政治生態與這三個領域是息息相關的,因此也必須作深一層的研究,否則這次“突破”的歷史背景仍不能整體地呈現出來。根據這一構想,我又重新搜集了文集、筆記、小說(如新發現的《型世言》)、碑刻、商業書(如《客商一覽醒謎》《士商類要》等)中的有關資料,寫成《士商互動與儒學轉向》一篇長文(1998),作為《商人精神》的續篇。經過這一次的探討,我得到了一些新的論斷。其中包括:一、商人已肯定自己的社會價值不在“士”或“儒”之下,當時人竟說:“賈故自足耳,何儒為?”這就表現商人已滿足于自己的事業,不必非讀書入仕不可。二、16世紀以下儒家新社會經濟觀念(如“公私” “義利” “奢儉”等)發生了很重要的變動,現在我可以進一步肯定:這些變化和商人的新意識形態(ideology)是分不開的。三、明代專制皇權對商人的壓迫是很嚴重的,由于士商之間的界線越來越混而難分,我們往往看到“士”階層的人起而與商人連手,對皇權作有力的抗爭。這也是促成思想“突破”的一股重要力量。

《士商互動與儒學轉向》的專論寫成以后,我立即投入朱熹和宋代政治文化的研究計劃。隨著研究的逐步深入,我終于發現:宋、明兩代理學之間的斷裂遠過于延續,其中最重大的一個差異必須從政治生態與政治文化方面觀察,才能獲得理解。大致上說,宋代皇權是特別尊重“士”的,如北宋仁宗、神宗以及南宋孝宗都有意支持儒家革新派進行政治改革,變“天下無道”為“天下有道”。因此宋代的“士”一般都抱有“得君行道”的期待;從范仲淹、王安石、張載、二程到朱熹、張栻、陸九淵、葉適等無不如此。他們的理想是從朝廷發起改革,然后從上而下地推行到全國。但明代自太祖開始,便對“士”抱著很深的敵視態度。太祖雖深知“治天下”不能不依靠“士”階層的支持,但絕不承認“士”為政治主體,更不肯接受儒家理論對君權的約束(如孟子“民為貴,社稷次之,君為輕”之說)。宋代相權至少在理論上是由“士”的群體所掌握的,所以程頤說“天下治亂系宰相”。明太祖洪武十三年(1380)廢除相職,從此“士”在朝廷上便失去了一個權力的凝聚點,即使僅僅是象征性的。代宰相而起的內閣大學士不過是皇帝的私人秘書而已。黃宗羲說“有明之無善治,自高皇帝廢丞相始也”,正是從“士”的立場上所發出的評論。再加上太祖又建立了“廷杖之刑”,朝臣隨時可受捶撻之辱,以至死在杖下。在這樣的政治生態下,明代的“士”已不可能繼承宋儒“得君行道”的志向了。所以初期理學家中如吳與弼(1392-1469)及其弟子胡居仁(1434-1484)、陳獻章(1428-1500)等都偏重于個人精神修養,視出仕為畏途;他們只能遵守孟子遺教的上半段——“獨善其身”,卻無法奉行下半段——“兼善天下”。

2004年我又寫了一篇專論,題目是《明代理學與政治文化發微》(即《宋明理學與政治文化》的第六章)。在這篇長文中,我從政治文化的觀點重新檢討了王陽明“致良知”之教在思想史上的功能與意義。肯定陽明學是理學史上的一大突破,這是很多人都會同意的。但我則進一步論證“致良知”之教是16世紀整體思想突破的一個重要環節,其重要性不限于理學一領域之內。陽明早年仍未脫宋儒“得君行道”的意識,但1506年他以上封事而受廷杖,兩年后放逐至龍場而中夜頓悟,從此便完全拋棄了“得君行道”的幻想。然而與明代初期理學家不同,他仍然堅持變“天下無道”為“天下有道”的理想。不再寄望于皇帝,斷絕了從朝廷發動政治改革的舊路之后,他有什么方法可以把“道”推行到“天下”呢?他的“致良知”之教的劃時代重要性便在這里顯現出來了。在反復研究之后,我可以很肯定地說,龍場頓悟的最大收獲是他找到了“行道”的新路線。他決定向社會投訴,對下層老百姓說法,掀起一個由下而上的社會改造的大運動。所以在頓悟之后,他向龍場“中土亡命之流”宣說“知行合一”的道理,立即得到積極的回應。后來和“士大夫”討論,卻反而格格不入。最后他的學說歸宿于“良知”兩字,正是因為他深信人人都有“良知”(俗語“良心”),都有“即知即行”的能力。“致良知”之教以喚醒社會大眾的良知為主要的任務,所以我稱之為“覺民行道”。他離開龍場以后便實踐頓悟后的理論,時時把“覺民”放在心上。1510年他任廬陵縣知縣,“惟以開導人心為本”,后來又訓誡門人:“須作個愚夫愚婦,方可與人講學。”他自己甚至和一個沒有受過多少教育的聾啞人進行筆談,用的全是民間語言。陽明死后,“覺民行道”的理想終于在王艮的泰州學派手上,得到最大限度的發揮而“風行天下”。詳細的情形這里不能多說了。

“覺民行道”是16世紀以來文化、社會大變動的一個有機部分,其源頭則在于因市場旺盛而卷起的士商合流。與“覺民行道”運動同時的還有小說與戲文的流行、民間新宗教的創立、印刷市場的擴大、宗族組織的加強、鄉約制度的再興等等,所有這些活動都是士商互動的結果。“士”的社會身份的變化為16世紀思想大“突破”提供了主要動力,這是十分明顯的事實。

選自余英時《中國文化史通釋》(三聯書店,2011年),注釋從略