導言

不管政治上左翼還是右翼的思想家,都開始關注起啟蒙運動及與之在學理上相關的政治自由主義,進行了大量的研究評論。很多批評集中在啟蒙運動的自由主義所提出的具有超級理性和/或過度原子化的人的觀念。啟蒙運動自由主義提出的知識觀和社會互動的觀念,則被認為與晚近以來人與社會共同體的觀念無關。但是,這種批評的問題在于,它混淆了不同類型的啟蒙運動自由主義。準確地說,這些批評家常長是沒有充分注意到在蘇格蘭啟蒙運動中出現的自由主義傳統(tǒng)思想家的成就。蘇格蘭啟蒙運動的自由主義與英格蘭和法國自由主義之間存在差異,而這些批評對蘇格蘭自由主義其實是無的放矢。蘇格蘭傳統(tǒng)強調自發(fā)秩序及把市場交換看作某種溝通方式,從而使它具有相當獨特的個性。[1]

蘇格蘭啟蒙運動的自由主義既可以被理解為某種人類科學的研究科目(包括傳統(tǒng)的社會科學,也包括歷史學、哲學、語言學、及心理學中除生物學的那部分),也可被理解為一種主要探討個人與國家關系的政治哲學。當然,這兩者是關連的,政治哲學總是傾向于越界進入社會科學的分析領域。更明確地說,蘇格蘭啟蒙運動的傳統(tǒng)主要圍繞“自發(fā)秩序”的概念展開。按Adam Ferguson的話說,自發(fā)秩序是“人類行為的結果,而非人類設計的結果”。自發(fā)秩序是指那種實踐、規(guī)則、制度等,它們并非由于人類預見到其益處、從而有意識地、自覺地創(chuàng)建出來,而是無數按自己的計劃追求各自之目標的人的無意識的結果。

這種主題在前后相隔三個世紀的三位浸淫在蘇格蘭傳統(tǒng)中的思想家那兒得到了最充分的體現和最好的發(fā)展,他們是18世紀的亞當斯密,19世紀的卡爾門格爾,與20世紀的F.A.哈耶克。這三位思想構成一個連續(xù)不斷的學術線索,他們以獨具匠心的途徑探尋社會分析及最可欲的政治秩序。在他們的論著中,用以研究人類行為的自發(fā)秩序顯然使他們集中研究三個問題:人類理性的局限性與大量人類知識的不可言傳性(inarticulate),經過演進使人類得以超越分散和默會知識(dispersed and tacit knowledge)的制度安排,上述制度促進或妨礙演進的機制。

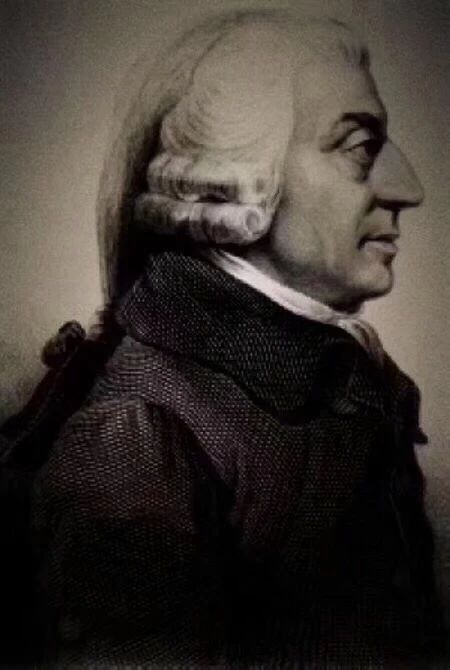

亞當·斯密

亞當·斯密(1723年6月5日-1790年7月17日),出生于蘇格蘭法夫郡(County Fife),現代經濟學之父,代表作《道德情操論》(1759)、《國富論》(1776)。

這種傳統(tǒng)始于18世紀,最早是一批蘇格蘭啟蒙運動思想家:亞當·斯密, Adam Ferguson, David Hume, Bernard Mandeville等等。斯密非常著名的“看不見的手”的比喻,已經成為這一思想傳統(tǒng)中最廣為人知的典范。實際上,斯密在他的主要著作中,只用了兩次“看不見的手”這個詞。不過,Ferguson和 Mandeville的論著也都明確表達了同樣的思想,Hume和其他蘇格蘭思想家在不同的地方也明確地提出這一觀點。這些著作的共同之處是,他們都主張,人類本性就是如此,而在一套適當的制度下,社會就可以防止人類最丑惡的行徑,引導我們的自利,在無意識中為他人也帶來益處。在論述看不見的手的著名的段落中,斯密(1976 [1776]: 477-8)論證道:

某人支持國內工業(yè)而不是國外的工業(yè),其實他的目的本來只是為了自己的安全;采用某種方法使工業(yè)生產實現了最大價值,其實他的本來目的只是為了追求他自己的收益;在很多情況下,他是被一只看不見的手引導著達到了目標,這一目標并非他本愿。他沒有想到貢獻社會,對社會來說,并不是壞事。通過追求自己的利益而貢獻社會,常常倒比他刻意地去貢獻社會更有效率。

在斯密看來,必須依賴人的利己之心來激勵個人在不知不覺中達致某一可欲的效果,并使社會關系較少靠個人身份維系。在與相知較深的人打交道時,同情之心和手足之情能發(fā)揮較強的作用,而且這時他也知曉哪些事情對他人有益。在他討論個人“利己主義”(self-love)如何能使屠夫、面包師、釀酒師向我們供應我們需要的產品前邊一段中,斯密(1976 [1776]: 18)解釋了為什么利己之心是必然的:

如果一只狗想要主人喂它,它就會千方百計吸引正在吃飯晚餐的主人的注意。有時,人也會用同樣的辦法乞憐他的同胞,如果他沒有別的辦法令他們按自己的意愿行事,他們就卑恭曲膝以博得他們的善意。但是,他沒法時時刻刻都這么做。在文明社會中,他無時無刻都得需要大多數人的合作與幫助,而終其一生,他卻不可能結交足夠的朋友來滿足自己的這一需求。

訴諸于每人的利己之心,正是我們說服他人做我們所期望于他們的事的最好途徑,即使我們跟他們不熟悉,無法請求他們對我們大發(fā)善心。

另一點值得注意的是,斯密 (1976 [1776]: 17)曾把“交往、物品交換和交易”的傾向(propensity to truck, barter, and exchange)與“思考和言語”的功能(faculties of reason and speech)聯系在一起。連者的相通之處是,都是某種類型的說服。誠如上文所引,斯密所要解決的問題就是如何說服他人按我們的意愿行事。思考和言語一種方法(如果對象是我們熟悉的,并且能夠很方便地談論和寫信,此時,這也是一種很有用的方法),而利用其利己之心來誘導他們是另一種方法,如果當我們所要說服的人是在一個更為寬泛的社會秩序中的陌生人的時候,就必須得用后一種方法。[2]我們后邊分析哈耶克思想時將要看到,把市場交換看作是某種形式的交流溝通的思想,就是哈耶克所發(fā)展的蘇格蘭啟蒙運動自由主義的核心概念。然而,這一傳統(tǒng)自發(fā)軔之時起,其關心的核心問題一直就是,如何在一個彼此陌生的世界中形成并維系社會秩序。“斯密的全部思考都可以被看作是試圖弄清楚,人們如何構建道德和制度,而這些道德和制度能使利己主義的、彼此陌生的人們合作以采取更有效率、更有益的行動(Young 1998: 25)。

蘇格蘭傳統(tǒng)接下來的一次重大突破是卡爾·門格爾1870年代在維也納完成的著作。如一般經濟學史所敘述的,門格爾與英格蘭的William Stanley Jevons 和法國的Leon Walras 同時發(fā)現了邊際效用原則。而這三人中,又以門格爾最為看重主觀評價的作用。Jevons和 Walras主要把編輯效用看作某種數學概念(a mathematical concept (the first derivative of a total utility function),而門格爾感興趣的則是說明人們的主觀評價如何使競爭性地市場發(fā)現過程運轉起來的。在《經濟學原理》(Principles of Economics (1981 [1871])中,他明確地解釋了,市場價格及其它市場現象是如何作為這種主觀評價過程的無意識的結果而形成的。一般邊際學派學者和現代經濟學家都把市場價格看作是需求和供給函數的 independent變量,而門格爾則把價格看作是由主觀估價形成的dependent變量。門格爾著作乃是沖著市場價格而去的,而不是根據給定價格然后去構造供需框架。誠如經濟學家Hans Mayer所指出的,門格爾的理論是一種價格形成(price formation)理論,而非價格決定理論(price determination),它關心的是過程,而不是數學上的均衡(the mathematical equilibrium)。

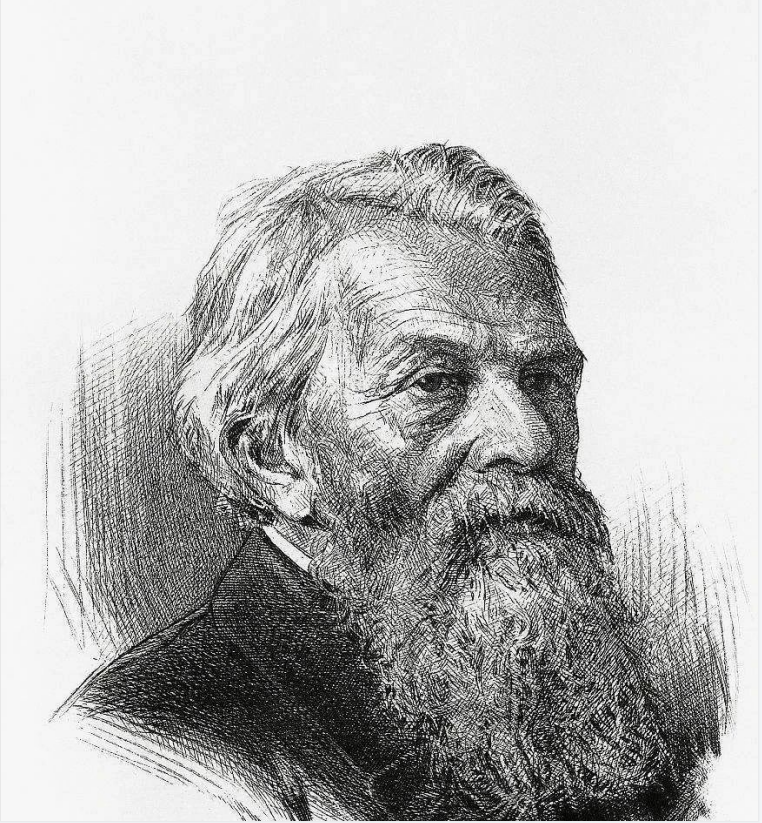

卡爾·門格爾(1840-1921),邊際效用理論創(chuàng)始人之一,奧地利學派創(chuàng)始人,代表作《國民經濟學原理》(1871)。

在Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics (1985 [1883])中,門格爾堅持認為,這種方法是廣泛適用于社會科學研究的一種方法。也就是這本書,使他成為蘇格蘭自由主義傳統(tǒng)在19世紀的代表性人物。他 (1985: 146)的這一觀點有時被稱之為“門格爾難題”:

那些服務于公共福利、并對其發(fā)展極端重要的制度,在并沒有創(chuàng)建它的公共意志的情況下,是如何形成的?

這可以說是對蘇格蘭思想家看不見的手概念的更進一步的表述。門格爾感興趣的是提供他所說的對社會和經濟制度的“有機的”(organic)或是“綜合的”(compositive)解釋。與之相對立的是他所謂的“實用的”(pragmatic)的解釋,這種解釋所關心的是,如何依據特定的目標而而有意識地設計出特定的制度。

門格爾著名的貨幣起源理論就經常被當作是自發(fā)秩序理論的典范。這一理論值得我們稍作分析,它可以說明門格爾主義的社會科學研究方法的幾個主要特點,也是Mayer (1994 [1932]: 57)所謂的與“功能論” (functional)相對的“起源- 因果”論(genetic-causal)的典范。那些想進行交易而沒有貨幣的人,首先會想到以物易物,但是,就像一般教科書中所講的,由于雙方需求正好對應的情況幾乎沒有,所以,很難進行實物交換。終于,有的交易者就意識到,如果他們能獲得其他人也都需要的某種物品,他們就可以完成交易。于是一個文化闡釋的過程就開始了,大家都在努力推測別人的主觀偏好。那些擁有符合別人較多主觀價值的物品的人,就能更輕松地完成更多交易,從而變富了。別人當然也會注意到這種情況,并效法他們,這些人也開始使用那些物品作為交換中介物,隨著中介物種類越來越少和每個人的需求越來越大,就能比較出哪種物品比較適合作為交換中介,最后,這一過程就集中到一種(或兩種)物品上,它是大家主觀上最想得到的,也能滿足作為貨幣所必須具備的物理上最小的要求(相對稀有、易儲存、便于攜帶、容易分割等)。到這一過程教書時,就會有一種物品保留下來成為普遍接受的交換中介,也就是貨幣。

請注意這里的自發(fā)秩序因素。貨幣是人類行為的結果而非設計的產物。在這里我們所要做的唯一的行為假定是,人們愿意進行交易以獲取他們希望消費的物品并希望這些交易越簡單便利越好,然后這個故事就可以自行發(fā)展。關鍵是參與者根本就不必意識到他們是在參與創(chuàng)造貨幣。事實上,如果他們根本就沒不知道貨幣是何物,他們又如何意識到他們在創(chuàng)造貨幣?因此,貨幣制度就是人們行為/交換的一個無意識的結果,或者更準確地說,正是人們的行為,啟動了一個發(fā)現的過程,最后卻創(chuàng)造了某種制度,對此,沒有一個參與者是有意識地向這個方向努力,甚至根本就無人作過如此想象。門格爾的理論改變了一般對主觀評價的觀點,主觀評價并非基于個體的主觀理解,而是以自發(fā)出現的制度為依據的,完全是社會性的。貨幣一旦形成,就像其他制度一樣,依據透過個個體主觀理解互動創(chuàng)造出的制度來約束我們的行為。斯密等蘇格蘭思想家大致上已經理解了這一過程,而門格爾則使之變的更加具體了。

F. A. 哈耶克

哈耶克(1899-1992),新奧地利學派代表人物,代表作《通往奴役之路》(1944)、《自由秩序原理》(1960),1974年榮獲諾貝爾經濟學獎。

哈耶克對自由主義傳統(tǒng)的主要貢獻就在于,從認識論上強調人類有意識地設計和指導我們的制度及其產生之后果的能力之局限性。在哈耶克看來(1945: 77),創(chuàng)造經濟或社會秩序所面臨的困境在于如下事實:我們需要運用的關于我們的處境的知識,永遠不可能以集中的、整合的形態(tài)存在,相反,這些知識總是掌握在分立的個人手里,散亂的、不完整的、并且常常是互相矛盾的。

換句話說,要想清楚地了解資源應如何分配,或者是知道哪些社會習慣或規(guī)范效果最佳,我們就必須盡量把分立的個人、家庭或企業(yè)掌握的大量散亂、零碎的知識匯集于一處。哈耶克的論點是,他們所掌握的知識,并不能只是集中到某個人或某個集團手里,然而由他們判定好壞優(yōu)劣。與此相反,應該建立一套制度,使知識的擁有者能使他們的知識為社會所用,他人可據以制訂自己的計劃、追求自己的目標。在哈耶克看來,社會經濟秩序問題實際上是某種溝通交流的問題。人之為人,就在于其局部的、斷續(xù)的、并且經常是錯誤的知識。我們需要某種溝通交流的渠道,以使我們能互相學習,透過這種學習過程,就可以逐漸找到做事的較優(yōu)辦法。顯然,這一觀點跟我們前述斯密的洞見符若合契,也即交換就是理性和言說之擴展。[4]

不過,哈耶克在更多層面上深化了這一思想。特別是在二戰(zhàn)后的著述中,他進一步論述了,比如像如何合理配置資源這一類必備的知識,是一種無法通過統(tǒng)計報表或語言進行交流的知識。終其一生,哈耶克都在反對毫無保留地把自然科學方法應用于社會秩序問題,哈耶克指出,像經濟統(tǒng)計學之類所謂客觀的、articulatable的知識,絕非關于經濟行為的唯一的知識。1945年他首次明確提到這一點,當時他強調了“關于時間與地點之詳情的知識”作用(1945: 80),在哈耶克看來,這類知識是不能脫離背景的。在晚年著作中,他又指出,此類知識經常是默會的知識,不可言傳的知識。

默會的知識(Tacit knowledge)是指那些我們有所知曉,但卻不能明確表達的知識。舉例來說,絕大部分人都知道怎樣在自行車上保持平衡,這么做的時候,我們實際上已經處理許多相當復雜的物理方程,但是沒有一個人在騎自行車的時候會琢磨如何解這些方程。或者舉一個更現實的例子,想想小孩子是怎樣并沒有點關于語法規(guī)則的概念上的知識,卻能說出語法上無可挑剔的句子。這就是Gilbert Ryle對knowing how和knowing that所做的著名的區(qū)分。這類知識普遍存在于社會生活中。問題就在于找到某種途徑,使這類知識能與他人交流分享,使他們也得以運用這些知識,當然,很顯然我們并沒有通過正常的語言或數學來做到這一點。

蘇格蘭傳統(tǒng)論制度(Institutions)的作用

制度就成了蘇格蘭傳統(tǒng)之當代研究的關鍵。[5] 誠如斯密、門格爾、哈耶克所指出的,由于現代社會的巨大規(guī)模和匿名性(anonymity),在這個社會中我們很難了解他人的詳細具體的知識,我們就需要通過社會規(guī)范、規(guī)則和制度這種辦法,來調整我們的行為。用Ludwig Lachmann (1971: 50)的話說,制度,在西方傳統(tǒng)中被理解為能使我們每個人依賴于其他成千上萬的并不認識的他人的行為,盡管我們對他們的個人的意圖和計劃根本就不了解。這些制度是社會的交叉點(nodal points of society),調整成百上千萬人的行為,大家就不用再費心地獲取和理解關于他人的詳盡的知識,也同樣能形成他們對未來行為的一個個具體的預期。

Lachmann把制度的作用與我們前面討論的分立的、有具體背景的知識(divided and contextualized knowledge)聯系了起來。Lachmann指出,Weber的制度理論就是我們傾向于把所有的經濟社會制度,都看作是使我們的分散的和經常是默會的知識能為社會所用的某種溝通交流過程。

現代的研究深入地揭示了制度的這一方面,制度被看成是“人與人之間的協(xié)調性知識的總和” (Langlois 1986a: 237)。因此,制度縮小了我們?yōu)榱诵惺鲁晒Χ仨毩私獾臇|西的范圍。制度能使我們對他人的行為作出更準確的預期,即使我們并不掌握關于他們的詳盡的知識。比如,如果人人都同意(不管是明確同意還是默許)了某種慣例,我們就不必胡亂猜測其他參與者(out-guess or out-strategize other actors)。這一所謂的合作難題(coordination problems)的經典例子是靠道路哪邊走。關鍵是所有人都同意,至于到底做何選擇倒并不重要。而確立了這么一個規(guī)則后,我們就不必每次上路時都要算計一番。據此,制度的重要性在于,通過排除社會交往中很多不必要的協(xié)商過程,從而使我們把更多的精力集中到那些商沒有制度性解決方案的情況中去:

較高水平的制度的存在,可以使環(huán)境保持穩(wěn)定,可以有效地減少環(huán)境中的熵(environmental entropy),從而可以釋放出更多行動的熵(behavioral entropy),用于制度化水平較低的領域。在一個穩(wěn)定的政權下,代理人擁有很高的可靠性,他就可以把更多精力投入到可靠性比較低的地方(Langlois 1986b: 186-87)。正是通過這些合作規(guī)范(coordinative nodes),制度簡化了實行我們的計劃所需要的知識,提高我們圓滿完成這些計劃的能力。

這一傳統(tǒng)進一步感興趣的是制度如何生成的問題。簡而言之,制度是作為成功的個體按照規(guī)則采取的行動之無意識的產物而出現的。制度不僅僅推動更廣泛的社會秩序的的生成,它們本身就是某種自發(fā)的秩序。個人為增加自己福利而制定行動的計劃并努力地貫徹實施。個人會繼續(xù)運用那些獲得成功的行為模式,并將其看作在某一特定情況下如何行動的“行動準則”。如果那些成功的計劃中所體現出來的行為方式被他人觀察到,他們就會加以效法,從而按此一方式行事的人越來越多。隨著這種模仿過程繼續(xù),隨著運用這一方式的人越來越多,人們就知道可以預期別人也采取同樣的行為。遵守這些規(guī)則的人越來越多,則這些規(guī)則就對潛在的其他參與者更有吸引力,因為,遵守者越多,就意味著運用這些規(guī)則預測別人行為的人的機會更多,從而更有可能增加合作的收益[6]。待到上面討論的這些行為者非常廣泛普遍,我們就可以說“普遍接受了”,這時的規(guī)則就成了社會制度。Lachmann (1971: 68) 如此說明這一過程:

所以,成功的計劃逐漸凝固為制度……在任何地方,對成功者的模仿都是最重要的形式,透過這種模仿,本來是少數精英運用的方法成了群眾的財富……制度是前輩探索成就的積淀,從中我們也能得到好處。

顯然,這正是對上文討論的門格爾貨幣起源理論的更一般化的表述。

只要這種制度一出現,它即使不限制我們的思維方式,也必然會重重約束我們的行為。我們出生到某一社會,就到處都是各種各樣的規(guī)范、規(guī)則和制度,我們在小時候就得社會化。我們的學會根據那些系統(tǒng)的慣例來對他人的行為作出預期。誠如當代關于制度的文獻所指出的,制度通過限制我們的思想和行動的范圍,確實使我們能更輕松地準確預期他人的行為。所有人都必須靠右走(美國),在某種意義上確實是限制了我們的自由,但從另議個角度看,它也使我們更自由,因為它使我們不必每次上路前點算計別人將靠哪邊走。

像語言、貨幣這樣的更重要的制度具有同樣的效果。“生于”某一種語言使我們能透過此一語言看這個世界。我們不可能“拋開”(get outside)語言去看沒有語言的“本體”( reality)。當然這種表面看起來的制約,實際上對我們是解放,因為語言的規(guī)整能夠促進交流。貨幣以及市場制度也同樣如此。貨幣交換類似于語言,即對我們是個制約,但也使我們得以思考“價值”和其他經濟學概念。交換與語言和交流之間的關聯正是蘇格蘭傳統(tǒng)思想家一直關注的問題。

蘇格蘭啟蒙運動論人

啟蒙運動自由主義的批評者常提到Veblen(1919: 73)筆下世紀之交的新自由主義(neoclassical)經濟學關于人的觀念的著名的描述根據享樂主義思想,人就是時時刻刻都算計快樂與痛苦,就像一個在的刺激物的刺激下、快樂欲望驅動的均勻的水珠一樣,完全為了自己的目的而移動。他自己則始終沒有任何變化。他既無前因,也無后果。他是完全孤立的、永不再改變的人……Veblen試圖批評性把新出現的經濟學描述為用牛頓式、機械的方法來研究社會,應該用更具有進化性的、制度性的方法(a more evolutionary and institutionally)取代這種方法。

確實,當代新古典經濟學模型中人性假設基本上類似于Veblen對于人性的描述,這一點經常受到其批評家的嘲笑。但是,在正確地指出新古典經濟學所持人的觀念中存在問題后,一下子就得出結論說,所有堅守啟蒙運動自由主義傳統(tǒng)的思想家都持這種觀點,卻是大錯特錯了。蘇格蘭傳統(tǒng)就提供了關于人的全然不同的一副圖景,這副圖景可以說更準確了描述了現實世界中的人們的生活。

誠如Richard Langois (1986c: 4)所指出的,Veblen的批評的諷刺之處在于,恰恰是他的攻擊目標之一門格爾,“為非常富有成效的研究演進的和制度性的(社會)奠定了堅實的基礎。”就像啟蒙運動自由主義的批評者把看不到啟蒙運動思想家之間的分歧一樣,Veblen也把邊際革命學者看成鐵板一塊,結果,Veblen就從來沒有認識到,他所攻擊的人性觀念,與其說是門格爾的,倒不如說是Jevons或Walsras的(Jaffe 1976: 521)。

再來看看我們前面所探討過人類形成于制度的思想,則這種觀點就更顯豁了。顯然,根據這種制度的觀點,人類絕不可能是原子化的,超級理性的(hyper-rational),一味追求效用最大化的(utility maximizers)。相反,參與者正是他們運作于其中的制度的產物。我們毋須為這些加之于我們的限制而徒然傷悲,或者幻想某一天我們可以擺脫一切我們自己不能控制的因素而完全自由,蘇格蘭啟蒙運動的自由主義傳統(tǒng)卻從一個獨特的角度揭示了,同樣是那些限制約束,事實上卻是解放的力量。在一個知識總是分散的、零碎的和默會的世界上,制度是形成任何一種社會秩序所必不可少的。人類永遠是社會的產物,我們不得不面對這一事實:我們永遠不可能是我們自己有意識的建構的產物。

根據這三位思想家的觀點,人并不秉賦什么超級理性,相反,他們總是出錯,并且常常是短視的,時時需要他人所擁有的知識的指導。他們自己所擁有的知識是具體的(contextual)、零碎的、靠不住的、且常常是無法言傳的。如哈耶克晚年著作所提出的,即就是他們的理性能力本身,也是文化制度(cultural institutions)(哈耶克 1988)的產物。Jaffe (1976: 521)對門格爾思想中人的描述就合乎這一傳統(tǒng):

如門格爾所觀察到的,人,遠不是什么利益的算計者,而是某種裝模作樣的、老出錯的、消息閉塞的被創(chuàng)造物,飽受不確定性的折磨,永遠在誘人的希望和無法忘懷的恐懼之中徘徊……

在這三位思想家的著作中,人類絕不是原子化的,也絕不是狹隘的利己主義者。事實上,批評者所謂的“原子化”到底是什么意思,并不明確。如果它的意思是說“一個人可以脫離其他人或是人類制度而存在”,那么按此一傳統(tǒng)思想家所持上述對人的看法,當然是錯誤的。在《道德情操論》(The Theory of Moral Sentiments )(1976 [1759])中,斯密指明人類道德的基礎正是同情的能力。門格爾所理解的人則是由他運作于其中的制度性條件(the institutional environment)所塑造的。在哈耶克那兒也很明白,人并非Veblen的批評所總結的是互相隔絕的、狹隘的利己主義者。

但是,這些詞[自愛或自利(self-love or selfish interests)]并不是指狹義的自我中心,而是指某個具體人的比較直接的需求。“自我”實際上是指一個人要關心照顧的對象,理所當然地就包括他們的家庭和朋友,如果也包括該人事實上關心的任何人或事,當然也沒有什么區(qū)別。

緊接著,哈耶克 (1946: 14)又解釋了為什么在某種更廣泛的意義上也可以認為人是利己的:

比這種道德態(tài)度遠為重要的……是一個無可辯駁的知識上的事實,對此沒人可以改變,它也足可以構成個人主義哲學家得出結論的根據,這一事實就是,由于人的知識和興趣受到制度的約束,他只能了解整個社會的極小一部分,能促使他行動的,就是他的行動對他所熟悉的領域(sphere he knows)產生直接的影響。

“他熟悉的領域”這句話可以被理解為包括家庭、朋友之類的東西,而絕不僅僅只指狹隘的“自己”。“他了解的領域”這一洞見也可以追溯到斯密,他分析了人們如何與自己比較熟悉的人和不怎么熟悉的人打交道。在我們與自己非常熟悉的家人朋友打交道時,我們會很容易地就能預想他們的感受、反應,并且能很容易作出相關的反應,而當我們跟陌生一些的人打交道時,就沒有這種輕松了。

不像新自由主義經濟學,及其他傳統(tǒng)的自由主義思潮,蘇格蘭傳統(tǒng)的自由主義一點也不迷信人類的理性能力。事實上,這一傳統(tǒng)的自由主義倒是堅信我們的不可避免的無知。恰恰因為我們的知識只是嘗試性的、零碎的和不可言傳的,所謂我們才需要依靠自發(fā)演進的社會制度,才能生成社會之秩序。自發(fā)形成秩序的過程就是交流溝通的過程,它能使我們超越我們對于世界的的非常狹隘的和片面的看法,而得以運用他人擁有的同樣是狹隘、片面,但卻跟我們的不同的知識。因此,在蘇格蘭傳統(tǒng)中,最具有的“理性”的,并非是個人,而毋寧是每個人都參與其中的過程。

作為一種政治立場的自由主義

啟蒙運動的自由主義,有時又被稱作“古典自由主義,今天則被稱為極端自由主義(libertarianism),它主張,根本就不需要什么“國家財富”(the wealth of nations),個人也毋須隨其他方面進步而改進,國家所要承擔的,僅僅是保障生命、自由、財產和追求幸福的權利。超出這些界限的國家敢于都只能起反作用,只會侵犯那些權利,只會妨害人們達到他們自己本來可以實現的目標。換句話說,國家干預只會給人民添亂。

有趣的是,蘇格蘭傳統(tǒng)的自由主義,不同于其他類型的古典自由主義/極端自由主義,在這種傳統(tǒng)中的思想家,主張先驗的天賦權利觀的相對來說少得多。現代的極端自由主義大部分可溯源于屬于英格蘭啟蒙運動的洛克和霍布斯,他們堅持這樣一種權利論:國家干預是惡的,因為它侵犯了個人從事某某的權利(one's right to X)。在很多這類自由主義者看來,人們之所以存在就是為了極端自由主義所確定的那些個人的權利,因此,國家干預本身就是惡的,因為它不道德地侵犯了那些權利。

但是,在蘇格蘭傳統(tǒng)思想家看來,問題并不在于對錯,而在于結果。斯密主張自由貿易,乃是因為它是增進國民財富的途徑,依乎此,可以改善民眾生活。門格爾也幾乎沒有談論什么權利,當然更沒有談起過自然權利。像斯密一樣,他所感興趣的問題是經濟發(fā)展于市場如何促進經濟發(fā)展,最大限度地改進人類生存狀態(tài)。哈耶克的經濟學導師Ludwig von Mises比哈耶克本人更熱衷于抵制國家干預,但也曾把邊沁談論的自然權利斥之為“廢話連篇”。哈耶克本人,一直在蘇格蘭傳統(tǒng)的休謨的經驗主義與德國一系的康德看重自由與普遍化的規(guī)則之思想遺產間苦苦掙扎,但他也很少——如果不是從沒——談論權利。[7] 在這一傳統(tǒng)中,主張自由市場、堅持表達和結社自由及國際和平,可以說都是實用主義的(consequentialist):讓自發(fā)形成的秩序自行發(fā)揮作用是可欲的,因為這樣一個過程所導致的結果,會是一個比之進行選擇更繁榮、幸福的世界。

這一傳統(tǒng)的自由主義的最重要的政治指導原則就是,承認人類理性的局限性,也承認我們設計出解決社會問題的嚴密方案——不管是使用的還是想象的——的能力之局限性。一種啟蒙運動的自由主義卻把理智和理性的有限性確立為立論之基礎,這可能有點諷刺意味,然而,此一思想卻可以遠溯到休謨,他聲稱希望“運用理智削減治理之訴求(use reason to whittle down the claims of reason)[8]。在啟蒙運動的理想中,最糟糕的一樁就是,不適當地把科學方法,運用于社會領域,盡管這些方法在自身領域那很有力也很有效。科學家和工程師的思維并不適于解決人類的難題。社會領域是由人的主觀評價構成的,常常是基于他們對時時間空間的不可言傳的知識,這些知識也常受他們互相沖突的價值的左右。以為人類均等地受制于環(huán)境和歷史,因而可以設計出某種嚴密的、放之四海而皆準、使用于千百萬人的方案,顯然就越線了。

相反,人只能依靠那些充滿細節(jié)的、具體的知識,才能更精確、更有規(guī)則地滿足他們周圍人們之需求,作為這種人類活動之結果的人類社會解決方案,必然表現出豐富多彩的形態(tài)。更重要的是,蘇格蘭傳統(tǒng)思想家主張,如果我們允許多種市場與文化力量通過競爭來形成解決方案,我們就可以依靠自發(fā)形成秩序的反饋過程,來清除錯誤,而讓那些可以更好滿足人類需求的方式茁壯成長。

斯密和門格爾的自由主義與哈耶克的自由主義的一個重大區(qū)別在于,哈耶克進入自由主義的學術與政治傳統(tǒng)是因其曾卷入了一場偉大的學術爭論,即發(fā)生在兩次世界大戰(zhàn)之間關于社會主義下經濟計算之可能性的大討論。

為了回應馬克思等早期社會主義者和Otto Neurath等20世紀社會主義者,, Ludwig von Mises 1920年發(fā)表了一篇論述社會主義國家經濟計算問題的文章,從而挑起了論戰(zhàn)。Mises指出,由于沒有生產工具的私有產權,社會主義的計劃人員,不管是一個小集團,還是經濟民主選舉產生的政治組織,都無法確定他們利用資源的方式是否有效。Mises的觀點是,由于缺乏資本的私人所有,因而也就不存在資本品(capital goods)市場,從而也就不存在資本價格,這就使計劃人員手里少了決定生產什么東西和如何生產的必不可少的工具。當不得不決定如何用某一筆特定的資本品來生產消費品,或者是生產某種特定的消費品要如何安排資本品,這時,由于沒有通過私有財產的交換確定的市場價格,計劃人員只能在黑暗中摸索米塞斯的觀點直插那些聲稱計劃經濟具有生產力優(yōu)越性的社會主義者的要害。社會主義者一直在說,市場是非理性的、無政府主義的,與此相反,米塞斯的論證則揭示了,生產的無政府狀態(tài)如何通過運用市場價格來指導其決策而創(chuàng)造出了秩序。

哈耶克及當代繼承蘇格蘭傳統(tǒng)的經濟學家后來完善了這一觀點,強調了我們在前面討論作為一種研究綱領的自由主義時提到的同樣的認識論問題。他們的觀點是,政治程序試圖干預市場時必須明白,對于構成市場的錯綜復雜的細節(jié)、背景和默會知識,政府在很大程度上不可能掌握。斯密(1976 [1776]: 448)在論述看不見的手后緊接著一段寫道:[9]

到底應該把自己的資本投入到那個產業(yè)、應該生產什么東西才能使這些資本具有最大價值,很顯然對于這個問題,處于具體環(huán)境中的個人的判斷,要遠比任何政治家和立法者的替他做的判斷更高明。政治家設想可以由一個權威機構進行這種決策……不管在哪兒,這樣的一個機構都是危險的,和把這種權力交到一個人手中,并且幻想自己完全可以勝任此一任務一樣危險。

反復強調知識的上下文(背景性)及這種知識難以交流困難,可以追溯到早期蘇格蘭啟蒙運動思想。

在蘇格蘭傳統(tǒng)的思想家看來,市場是一個交流溝通的過程,它能使我們把人類的交流行為擴展到語言和數學之外的默會知識領域。在我們交流那些我們常常用語言很難明確表達的知識之時,市場價格就發(fā)揮了信息符號的功能。妨礙或者取消市場價格,那么,市場過程就會剝奪參與者從市場“對話”( market "conversation")中獲益的可能。用現在的詞說,市場是“交往理性”(communicatively rational)[10]。誠如哲學家 Gary Madison (1998: 135, 137)所說的:

只有那些對人類理性抱持一種過分理性主義觀點的人、只有那些實際上是把人類理智僅僅理解為單純工具性、手段至上(效用最大化)的理性的人,才會說市場經濟是非理性的……貨幣交換具有交往理性的性質;它們不純粹是功利主義的和工具主義的(utilitarian and instrumentalist)。貨幣交換是市民社會中的公民得以進行創(chuàng)建社會的彼此互動之極為重要的途徑。

在沒有貨幣價格的情況下計劃人員根本無法進行經濟計算,這一觀點也意味著,即使沒有設計,市場過程也會通過運用那些價格之類的協(xié)作性制度,生成秩序性成果。

米塞斯對計劃經濟的批判顯示出完全不同于主流經濟學及其他流派的啟蒙運動自由主義的市場觀。市場并不是那些原子化的追求個人利益最大化者盲目碰撞的場所,通過不同預期之間的碰撞而達成某種最優(yōu)靜態(tài)均衡狀態(tài)。相反,蘇格蘭傳統(tǒng)思想家認為,市場毋寧是人類對話的一個組成部分棗是我們超越自己心智之有限性的途徑,通過合作性行為進行創(chuàng)造、生產和交換的舞臺。透過市場價格我們彼此向對方提供了間接的知識(indirect knowledge),我們允許他人使用這些知識并據以構思他們的計劃。這可以促進較高程度的勞動分工,隨之而來的將經濟增長。此一較高程度態(tài)的勞動分工意味著,必然會有越來越多的合作來生產消費品。同樣地,米塞斯-哈耶克反對計劃經濟的觀點,也可以看成是斯密關于深化的勞動分工的洞見之擴展,他們通過我們上面探討主觀價值論時提到的認識論思想,及在社會主義的經濟計算中強調的貨幣計算的重要性,完善了斯密的洞見。[11]

結語

作者注明此文系草稿,系作者準備提交給1999年6月在Greensboro, NC召開之經濟學史協(xié)會會議的論文。較早一稿曾于1999年在St. Lawrence University之Frank P. Piskor 講座上講授。作者感謝本校同事Ansil Ramsay ,Jeff Young,也感謝 Peter Boettke, Karen Vaughn, Don Lavoie及參加George Mason University之J. M. Kaplan政治經濟學研討會的人士對本文初稿提出的批評意見。

注釋:

[1]這篇論文的任務并不是探尋和比較啟蒙運動的不同流派,盡管這是一個很有價值的題目。我只想探詢浸淫于蘇格蘭傳統(tǒng)的思想之間的連續(xù)性,并且批駁上面對它的某些批評。

[2]斯密此處所說的正是他和哈耶克 (1973)所謂的“偉大社會”(The Great Society)。

[3]參見Vaughn (1994: 26, fn 21)的討論及其所引述的資料。

[4]貨幣交換是語言的擴展的思想,Horwitz (1992)已經做過較為深入的探討。

[5]下面的討論參見Horwitz (1998a).

[6]這種借由經驗學習(learning-through-experience)過程,體現了這三位思想家所持的寬泛的經驗主義觀念。這一點在哈耶克 (1952)那兒尤其明顯,他指出,我們的智力邏輯是我們與周圍的世界互動的產物。哈耶克和斯密的認識論都非常Humean。

[7]參見Kukathas (1990),深入探討了哈耶克調和休謨和康德的努力。

[8]哈耶克(1988: 8)寫道:"By 'reason properly used' I mean reason that recognises its own limitations and, itself taught by reason, faces the implications of the astonishing fact, revealed by economics and biology, that order generated without design can far outstrip plans men consciously contrive."

[9]One might also consult the famous "chess-board" passage in The Theory of Moral Sentiments (斯密 1976 [1759]: 233-4).

[10]我們再一次看到,交流溝通的重要性及其與理性的關系,正是蘇格蘭傳統(tǒng)的著力點所在。

[11]For an interpretation of the calculation debate stressing the role of money, see Horwitz (1998b).

(本文轉載敘拉古之惑公眾號文章,僅供學習交流,圖文如有侵權,請來函刪除。)