過于重視競爭的成功,把它當作幸福的主源:這就種下了煩惱之根。我不否認成功的感覺使人容易領會到人生之樂。譬如說,青年時代一向默默無聞的一個畫家,一朝受人賞識時,似乎要快樂得多。我也不否認金錢在某程度內很能增進幸福;但超過了那個程度就不然了。我堅持:成功只能為造成幸福的一分子,倘犧牲了一起其余的分子去贏取這一分子,代價就太高了。

假如你問隨便哪個美國人或英國商人,妨害他的人生享受最厲害的是什么,他一定回答說是“生活的斗爭”。

他這么說確是很真誠,并且相信是如此。這解釋,在某一意義上是對的;在另一極重要的意義上是錯的。

不用說,生活斗爭這件事是有的。我們之中誰都會遇到。康拉特小說中的主角福克就是一個例子:在一條破船上的水手中,只有他和另一個同伴持有火器;而船上是除了把別的沒有武器的人作為食糧以外再沒東西可吃了。

當兩人把能夠同意分配的人肉吃完以后,一場真正的生活斗爭開始了。結果,福克打倒了對手,但他從此只好素食了。然而現在一般事業家庭中的生活斗爭,完全不是這么一回事。那是他信手拈來的一個不準確的名詞,用來使根本微末不足道的事情顯得莊嚴的。你試問問他,在他的階級里,他認識有幾個人是餓死的。

問問他,他的朋友們一旦破產之后遭遇到什么。大家都知道,一個破產以后的人,在生活的舒適方面,要比一個從來不會有錢到破產的人好的多多。所以一般所謂的生活的斗爭,實際是成功的斗爭。他們從事戰斗時所懼怕的,并非下一天沒有早餐吃,而是不能耀武揚威蓋過鄰人。

可怪的是很少人明白下面這個道理:他們并非被一種機構緊抓著而無可逃避,無可逃避的倒是他們所揣著的踏車,因為他們不曾發覺那踏車不能使他們爬上更高的一層。當然,我是指那些比較高級的事業場中的人,已有很好的收入足夠藉以生活的人。但靠現有的收入過活,他們是認為可恥的,好比當著敵人而臨陣脫逃一般;但若你去問他們,憑著他們的工作對公眾能有什么貢獻時,他們除了一大套老生常談,替狂熱的生活做一番宣傳之外,定將瞠目不知所答。

假定有一個人,他有一所可愛的屋子,一個可愛的妻子,幾個可愛的兒女。我們來設想一下他的生活看看。

清早,全家好夢猶酣的時候,他就得醒來,匆匆的趕到公事房。在此,他的責任要他表現出一個大行政家的風度;他咬緊牙床,說話顯得極有決斷,臉上裝的又機警又莊重,使每個人——除了公事房聽差以外——都肅然起敬。他念著信稿叫人用打字機打下來,和各種重要人物在電話中接談,研究商情,接著去陪著和他有買賣或他希望談判一件買賣的人用午餐。同類的事情在下午繼續進行。他疲倦不堪的回家,剛剛趕上穿衣服吃夜飯的時間。飯桌上,他和一大批同樣疲乏的男人,不得不裝作感到有婦女做伴樂趣,她們還不曾有機會使自己疲倦呢。要幾個鐘點以后這個男人才獲赦免,是無法預料的。末了他終于睡了,幾小時內,緊張狀態總算寬弛了一下。

這樣一個男子的工作生活,其心理狀態恰和百碼競走的人的相同;但他的競走終點是墳墓,所以為百碼的途程剛剛適配的精力集中,對于他卻遲早要顯得過分了。

關于兒女,他知道些什么?平日他在辦公室里;星期日他在高爾夫球場上。關于妻子,他知道些什么?他早上離開她時,她還睡著。整個的晚上,他和她忙著交際應酬,無法作親密的談話。大概他也沒有心中器重的男友,雖然他對許多人裝著非常親熱。他所知的春季和收獲的秋季,不過是能夠影響市場這一點;他也許見過外國,但用著厭煩得要死眼睛去看的。書本于他是廢物,音樂使他皺眉。他一年年的變得孤獨,注意日益集中,事業以外的生活日益枯索。我在歐洲見過這一類的美國人在中年以后的境況。他帶著妻子和女兒游歷,顯然是她們勸服這可憐的家伙的,教他相信已經到了休假的時候,同時也該使娘兒們有一個觀光舊大陸的機會。興奮出神的母女環繞著他。要他注意吸引她們的特色。極度疲乏極度煩悶的家長,卻尋思著此時此刻公事房里或棒球場上所能發生的事情。

女伴們終于對他絕望了,結論說男人是俗物。她們從未想到他是她們的貪婪底犧牲者;實在這也并不如何準確,好似歐洲讓人對印度殉節婦女的看法并不如何準確一樣。大概十分之九的寡婦是自愿殉夫的人,準備為了光榮,為了宗教的立法而自焚;美國事業家的宗教與光榮史多多的賺錢;所以他象印度寡婦一樣,很樂意的忍受苦惱。這種人若要過得快樂一些的話,先得改變他的宗教。倘他不但愿望成功,并且真心相信“追求成功是一個男子的責任,凡是不這樣做的人將是一個可憐的造物”;那么他總是精神過于集中,心中過于煩愁,決計快活不了。

拿一件簡單的事來說罷,例如投資。幾乎個個美國人都不要四厘利息的比較穩當的投資,而寧愿八厘利息的比較冒險的投資。結果常有金錢的損失以及繼續不斷的煩慮和惱恨。至于我,我所希望于金錢的,不過是閑暇而安全。但典型的現代人所希望于金錢的,卻是要它掙取更多的金錢,眼巴巴的望著的是場面,光輝,蓋過目前和他并肩的人。美國的社會階梯式不固定的,老是在升降的。因此,一切勢利的情緒,遠較社會階級固定的地方為活躍,并且金錢本身雖不足使人偉大,但沒有金錢確乎難于偉大。再加掙錢是測量一個人的頭腦的公認的標準。掙一筆大錢的人是一個能干的家伙;否則便是蠢漢。誰樂意被認為蠢漢呢?所以當市場動蕩不穩時,一個人的感覺就像青年人受考試時一樣。

一個事業家的焦慮內,常有恐懼破產的后果的成分,這恐懼雖不合理,卻是真切的。這一點我們應該承認。亞諾.倍納德書中的克萊亨格,盡管那樣的富有,老是在擔心自己要死在貧民習藝所里。我很知道,那些幼年時代深受貧窮的苦難的人,常常懼怕他們的孩子將來受到同樣的苦難,覺得盡管掙上幾百萬的家私也難于抵御貧窮那大災禍。這等恐懼在第一代上大抵是不可避免的,但從未嘗過赤貧滋味的人就不會這樣了。無論如何,懼怕貧窮究竟還是問題里面較小的與例外的因子。

過于重視競爭的成功,把它當作幸福的主源:這就種下了煩惱之根。我不否認成功的感覺使人容易領會到人生之樂。譬如說,青年時代一向默默無聞的一個畫家,一朝受人賞識時,似乎要快樂得多。我也不否認金錢在某程度內很能增進幸福;但超過了那個程度就不然了。我堅持:成功只能為造成幸福的一分子,倘犧牲了一起其余的分子去贏取這一分子,代價就太高了。

這個弊病的來源,是事業圈內得勢的那種人生哲學。在歐洲,別的有聲望的團體的確還有。在有些國家,有貴族階級;在一切的國家,有高深的技術人員;除了少數小國以外,海陸軍人又是受到尊敬的人物。

雖然一個人無論干何種職業總有一個爭取成功的元素,但同時,被尊敬的并非就是成功,而是成功賴以實現的卓越(execellence)。一個科學家可能掙錢,也可能不掙錢;他掙錢時并不比他不掙錢時更受尊敬。

發見一個優秀的將軍或海軍大將的貧窮是沒有人驚奇的;的確,在這種情形之下的貧窮,在某一意義上還是一種榮譽。為了這些理由,在歐洲,純粹逐鹿金錢的斗爭只限于某些社團,而這些社團也許并非最有勢力或最受尊敬的。在美洲,事情就不同了。公役在國民生活中的作用太小了,毫無影響可言。至于高深的技術,沒有一個外行能說一個醫生是否真正懂得很多醫學,或一個律師是否真正懂得很多法律,所以從他們的生活水準上來推測他們的收入,再用收入來判斷他們的本領學識,要容易得多。至于教授,那是事業家雇用的仆人,所以不比在比較古老的國家內受人尊敬。這一切的結果是,在美國,專家模仿事業家,卻絕不能像在歐洲那樣形成一個獨立的社團。因此在整個的小康階級內,那種為金錢的成功所作的艱苦的斗爭,沒有東西可以消解。

美國的男孩子,從很小時起就覺得金錢的成功是唯一重要的事,一切沒有經濟價值的教育史不值一顧的。然而教育素來被認為大部分是用以訓練一個人的享受能力的,我在此所說的享受,乃是指全無教育的人所無法領略的,比較微妙的享受。十八世紀時,對文學、繪畫、音樂能感到個別的樂趣,算是“縉紳先生”的特征之一。處于現代的我們,盡可對他們的口味不表同意,但至少那口味是真實的。

今日的富翁卻傾向于一種全然不同的典型。他從不看書。假如他為了增高聲名起計而在家里造一間繪畫陳列室時,他把選畫的事完全交托給專家;他從畫上所得的樂趣并非是觀賞之樂,而是旁的富翁不復能占有這些圖畫之樂。關于音樂,碰到這富翁是猶太人的話,那他可能有真正的欣賞;否則他在這方面的無知,正如他在旁的藝術方面一模一樣。

這種情形,結果使他不知如何應付他的閑暇。既然他越來越富,掙錢也越來越容易,最后,一天五分鐘內所掙來的錢,他簡直不知怎樣消費。一個人成功的結果,便是這樣的彷徨失措。“把成功作為人生的目標”這觀念在你心中存在多久,悲慘的情形也存在多久。成功的實現勢必令你挨受煩悶的煎熬,除非你先懂得怎樣去處置成功。

競爭的心理習慣,很易越出范圍。譬如,拿看書來說。看書有兩個動機,一個是體會讀書之樂;另外一個是作夸口之用。美國有一種風氣,太太們按月讀著或似乎讀著某幾部書;有的全讀,有的只讀第一章,有的只讀雜志上的批評,但大家桌上都放著這幾部作品。可是她們并不讀巨著。

讀書俱樂部從未把《哈姆雷德》或《李爾王》列入“每月選書”之內,也從沒一個月顯得需要認識但丁。因此她們的讀物全是平庸的現代作品而永遠沒有名著。這也是競爭的后果之一,不過這或者并不完全壞,因為這些太太們,倘不經指導,非但不會讀名著,也行會讀些比她們的文學牧師或文學大師代選的更糟的書。

現代生活所以如是偏重于競爭,實在和文化水準的普遍的低落有關,就像羅馬帝國時代奧古斯丁大帝以后的情形一般。男男女女似乎都不能領會比較屬于靈智方面的樂趣。譬如,一般的談話藝術,為十八世紀的法國沙龍磨練到登峰造極的,距今四十年前還是很活潑的傳統。

那是一種非常優美的藝術,為了一些渺茫空靈的題材,使最高級的官能活躍。但現代誰還關切這樣有閑的事呢?在中國,十年以前這藝術還很昌盛,但恐民族主義的使徒式的熱誠,近來早已把它驅出了生活圈。五十年或一百年前,優美的文學智識,在有教育的人中間是極普遍的,如今只限于少數教授了。一切比較恬靜的娛樂都被放棄。曾經有幾個美國學生陪我在春天散步,穿過校旁的一座森林,其中滿是鮮艷的野花,但我的向導中間沒有一個叫得出它們的名字,甚至一種野花都不認識。這種智識有什么用呢?它又不能增加任何人的收入。

病根不單單伏在個人身上,所以個人也不能在他單獨的情形內阻止這病象。病根是一般人所公認的人生哲學,以為人生是搏斗,是競爭,尊敬是屬于勝利者的。這種觀點使人犧牲了理性和思悟,去過度的培養意志。或許我們這么說是倒果為因。清教徒派的道學家,在近代老是大聲疾呼的提倡意志,雖然他們原本著重的是信仰。可能是,清教徒時代產生了一個種族,它的意志發展過度,而理性與思悟卻被拋在一邊,所以這種族采取了競爭的哲學,以為最適合它的天性。

不問競爭的起源究竟如何,這些愛權勢不愛聰明的現代恐龍,的確有了空前的成功,普遍地被人模仿:他們到處成為白種人的模型,這趨勢在以后的百年中似乎還要加強。然而那般不迎合潮流的人大可安慰,只要想到史前的恐龍最后并未勝利;它們互相殘殺,把它們的王國留給聰明的旁觀者承受。

競爭而當作人生的主體,確是太可怕,太執拗,使肌肉太緊張,意志太專注;倘用作人生的基礎的話,決不能持續到一二代。

之后,定會產生神經衰弱,各種遁世現象,和工作同樣緊張同樣困難的尋歡作樂,臨了是因不育之故而歸于滅亡。競爭哲學所毒害的,不止工作而已;閑暇所受到的毒害也相等。凡能恢復神經的,恬靜的閑暇,在從事競爭的人看來是厭煩的。繼續不斷地加速度變得不可避免了,結果勢必是停滯與崩潰。救治之道是在“保持生活平衡”這個觀念之下,介紹健全而恬靜的享受。

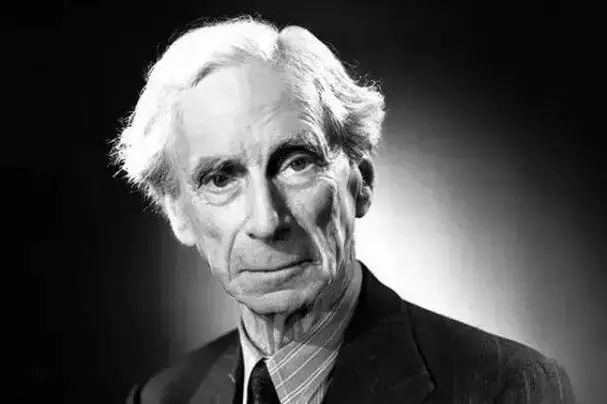

(文章轉自十點公社公眾號文章,作者:羅素,英國哲學家。僅供學習交流,圖文如有侵權,請來函刪除。)